埼玉県越谷市の漢方新生堂薬局です。不妊症・更年期障害・めまい・耳鳴り・腰痛・神経痛・アトピーなどでお悩みの方はご相談ください。

漢方相談の実際

対象:医師・薬剤師・登録販売者

2022.10.23(日)

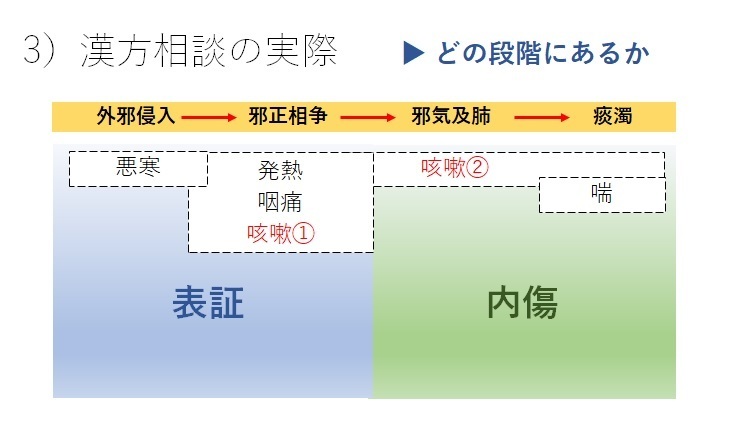

かぜに始まり、発熱その他の症状はおさまったものの、咳だけが残ってしまった。何種類かの咳止めも服用してきたが一向におさまらない。そうした患者さんが多いです。

どう考えていけば良いのでしょう。

残念ながら、魔法のように咳を止める漢方薬があるわけではありません。また、病名漢方的な手引き書は、安直に答えを教えてくれますが、実際の成果までは保証してくれません。

一方、一般的な弁証論治を実践したとしても、いつも同じような成果が得られるとは限りません。

なぜでしょう。

それは、個々の患者さんの症状は、必ずしも画一的な弁証論治の枠に入るものではないためです。たとえ症状は同じであったとしても、その病機は似て非なるものです。病機とは、症状が起こるに至った原因・経緯・機序のことです。

これまで、思うような成果が得られなかったのは、実はこの病機を見誤っていた可能性があります。では、病機を考えるには何が必要でしょうか。

それは、まずもって中医理論の知識と理解であります。どのようにして咳嗽が起こるのかを知り、その周辺知識の理解が必要になります。また、これを背景に、患者さんから得た情報を吟味し、最終的な弁証論治を行っていきます。これを病機弁証と言います。

言うなれば、「彼を知り己を知れば百戦殆(あや)うからず」の構えで臨むことが大切なのです。

頭痛・めまい

対象:鍼灸師・登録販売者

2022.9.25(日)

日本神経学会、日本頭痛学会、日本神経治療学会が監修した『頭痛の診療ガイドライン2021』には、慢性頭痛の国際標準的な考え方が示されています。そこでは、漢方薬の有効性についても検証されており、呉茱萸湯、桂枝人参湯、五苓散、葛根湯、釣藤散のほか、当帰芍薬散、当帰四逆加呉茱萸生姜湯、加味逍遙散、半夏白朮天麻湯について、有効性が裏付けられると結んでいます。

ある意味、当然の結果ではあります。ただ、それぞれの漢方薬を適材適所で使えることが大前提であります。

一方、頭痛を訴える患者さんの相談に臨むとき、まずもって検証しなければならないのは、漢方の適応範囲であるかどうかです。重大な疾患が隠されている可能性もあります。頭痛には「一次性」と「二次性」とがあります。二次性頭痛とは、頭頸部外傷や血管障害、その他の頭蓋内疾患など、他の疾患に併発して起こる頭痛のことです。

この場合は、もちろん漢方は第一選択とはなり得ません。

漢方の適応範囲は、一次性頭痛の中でもいわゆる「片頭痛」「緊張型頭痛」であります。前者は血管拡張性にて拍動痛、後者は筋肉緊張性にて圧痛・絞痛といったように鑑別します。(以下略)

めまいについても、同様にまずは適応範囲かどうかを知る必要があります。めまいには「前庭性」と「非前庭性」とがあります。漢方の適応となるのは、前庭性のなかでも末梢性です。いわゆる良性発作性頭位めまい症(BPPV)、メニエール、前庭神経炎、突発性難聴などを伴う場合です。(以下略)

頭痛、めまいに共通して言えることは、頻度の高い弁証を知り、確実に効かせることです。指南書を見れば、どちらも複数の弁証論治が紹介されていますが、これらには濃淡があることを知るべきです。濃淡とは、頻度の高い弁証と、あまり見かけない弁証、ほとんど考えなくても良い弁証があるということです。

鑑別する上でポイントとなるのは、寒熱虚実です。そのためには、病因病機を知ることが大切です。

漢方相談の実際

対象:医師・薬剤師・登録販売者

2022.7.24(日)

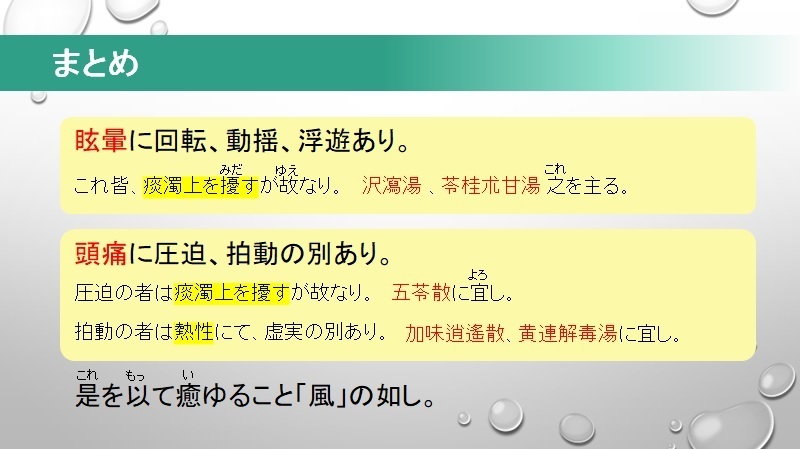

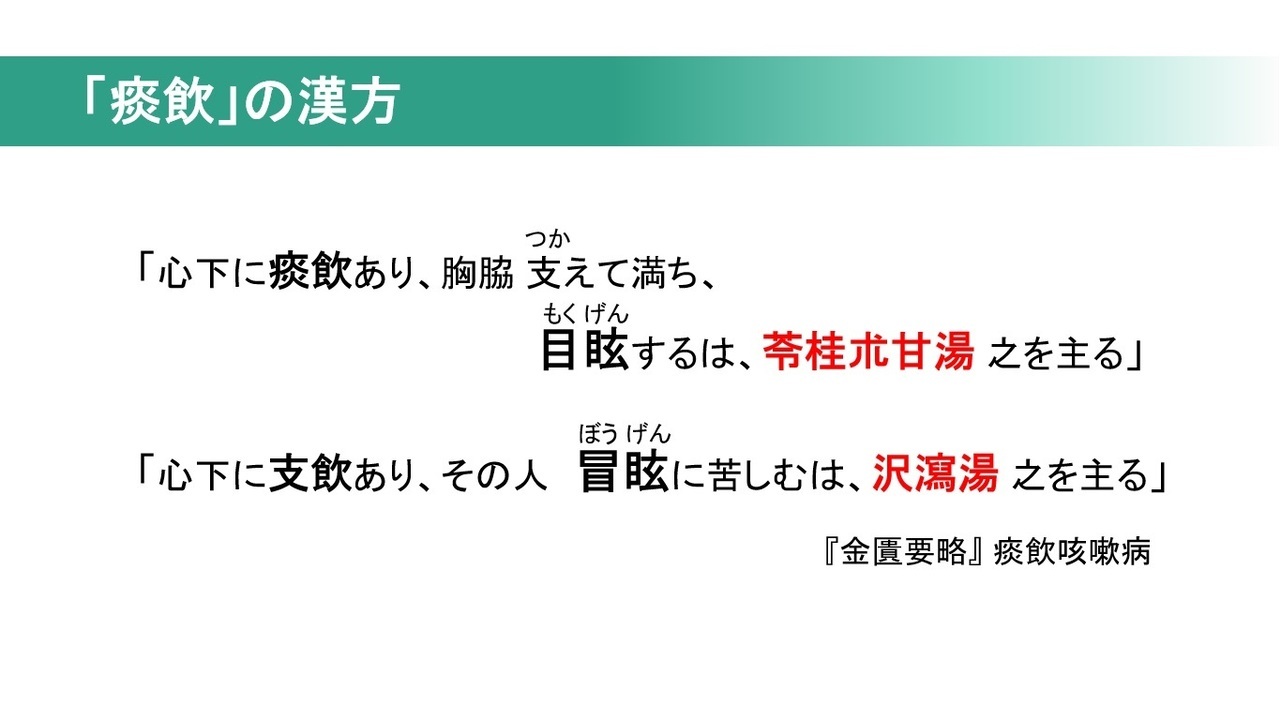

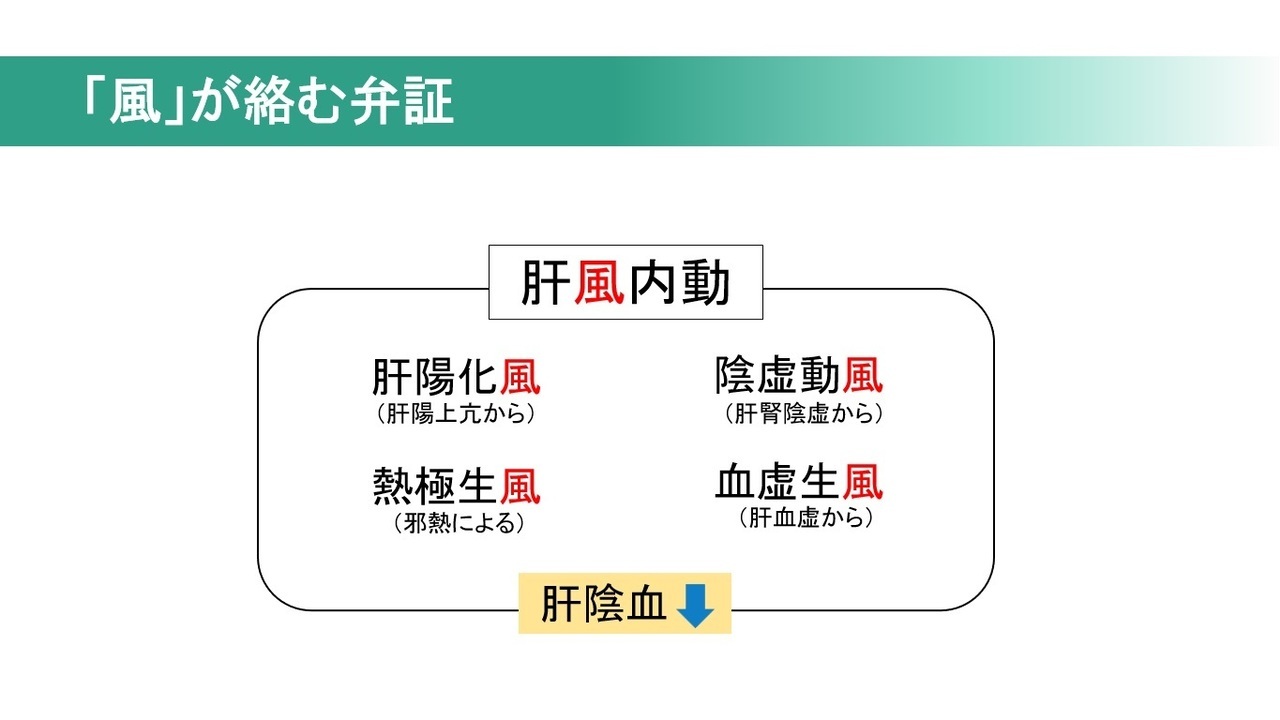

一般に、めまいの弁証論治は「肝陽化風」「痰濁上擾」「気血不足」「瘀血阻滞」「腎精不足」、頭痛では「肝陽上亢」「痰濁上擾」「気血不足」「瘀血阻滞」「腎精不足」とされています。

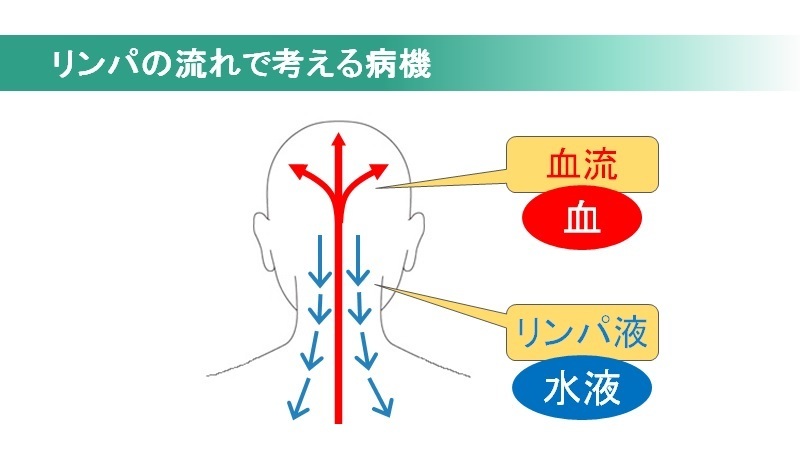

お気づきになられましたでしょうか。めまいと頭痛の弁証論治は酷似しています。病位は同じであっても、病状の異なる二つの症候の発生機序について、同様の認識を持っていたのです。また、この二つの病状は、肩こりの悪化と連動して発病または悪化するケースが散見されます。

では、そうしたケースに共通してみられる病因とはいったい何でしょうか。

それは水です。具体的には、「水」「寒」「滞」が眼目となります。水液の滞りと、その誘発あるいは悪化要素としての寒です。実際の相談では、頻出の病因であります。

一般的な弁証論治は、あくまでもガイドライン的な材料に過ぎません。実際には、頻度の高い弁証、あまり見かけない弁証、あるいはほとんど考えなくてもよい弁証があるように感じます。 そこで、本講座では、頻度の高い弁証にしぼり、肩こりと連動するめまいや頭痛について話すことにしました。

また、患者さんから得られる情報を、いかにして弁証に反映させるかについても触れました。めまいならば回転性・動揺性・浮遊性、頭痛ならば圧迫性・緊張性・拍動性の違いを、どのように弁別するかは重要です。

弁証論治とは、先人たちが積み重ねた知恵と経験によって確立されたものであります。しかし、当時と今日とでは生活様式や食事情だけをとっても全く異なるものとなっています。従って、現代に生きる私たちは、その叡智に依存するばかりではなく、現代に合致するようアップデートしていく必要があるように思うのです。

漢方相談の実際

対象:医師・薬剤師・登録販売者

2022.4.24(日)

本年度の全4回シリーズ第1回目になります。本シリーズ共通のお題目は「漢方相談の実際」とさせて頂きました。”実際”としたのは、必ずしも”理論”どおりにはいかないという思いを乗せてのことです。

「弁証どおりにやったが、どうも効いていない」

「思いのほか時間がかかってしまった」

私たちは、日々の相談において、期待通りの結果が出ないことがあります。漢方の限界なのか、まだまだ修行が足りないのか…。

弁証論治の指南書には、クリアカットに分証分類されています。例えば、一つの症候に5つの弁証論治があったとします。では、五者択一で明らかに一つに絞れるものなのか。それとも、そのうち頻度の高いのは2つであり、後の3つはあまりお見かけしないものなのか。

”実際”は後者です。5つのうち1つは今までに一度も経験したことがなかったりもします。実のところ、弁証には濃淡や、曖昧さがあって良いのです。

世の中には、本音と建て前があるようですが、少なくとも漢方においては本音でありたい。そこで、本講座では建て前論はできるだけ排除してお話いたします。

来年までの計4回、複雑に見えることをできるだけシンプルにお伝えできるように努めたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

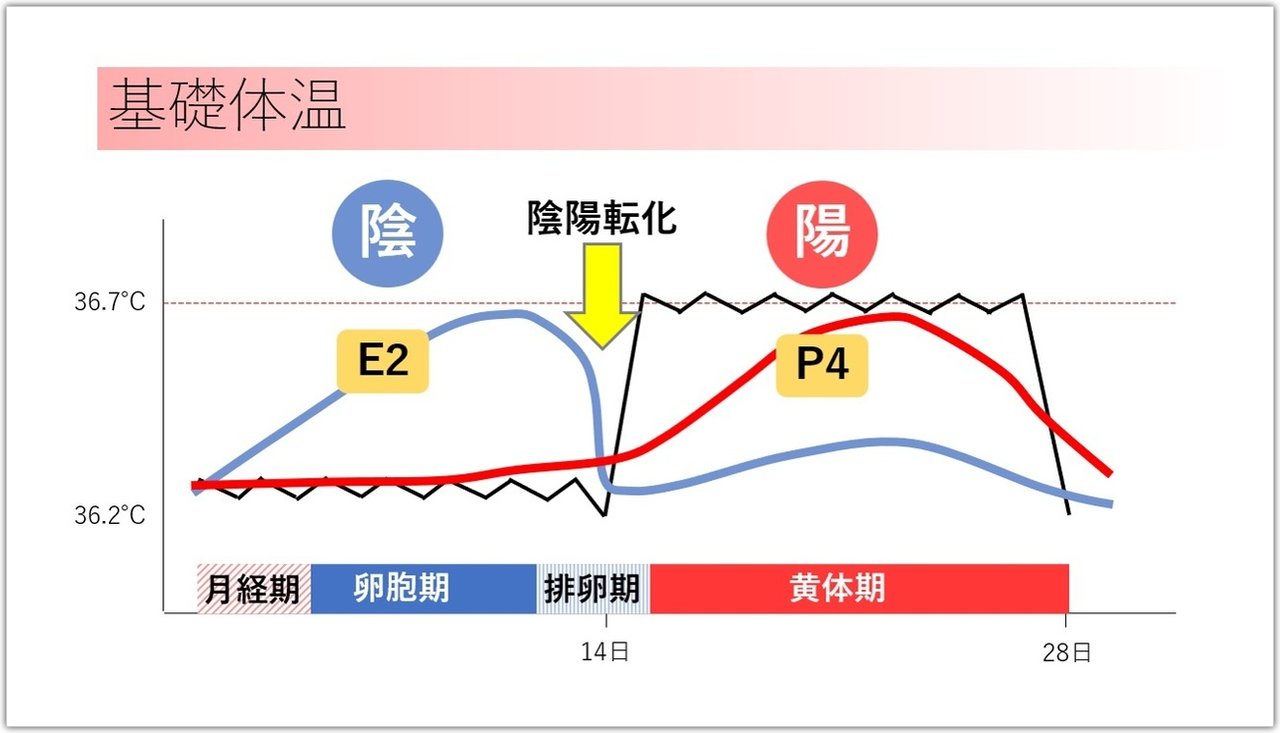

さて、第1回の本日は不妊症をテーマとします。いよいよ、この4月から不妊治療の保険適用が始まります。そこで、この保険適用は患者さんにとって、果たしてメリットばかりなのか。その中にあって、あらためて漢方の位置づけはどうなのか。

そもそも、不妊治療はなぜもこんなに妊娠率が低いのか。原因が限定的である中で、真に妊娠のために必要な条件とは何か。これを考えるにあたり、西洋医学と漢方との連携が大きなカギをにぎると考えています。

そこで、漢方は不妊に対してどのようにアプローチしていくのか。漢方では、病気だけを見るのではなく、その方の体質、生活環境、ライフスタイルなど、総合的に考える治療術です。それだけに、西洋医学をもってしても、不幸にも結果がでないご夫婦にとって、救いの一手となり得るのです。

では、どのように連携するのか。例えば、病院における検査結果と、その方の体質を考慮して治療計画を立てます。あるいは、ホルモン治療において、少なからず生じる身体への負担を軽くすることを考えます。

そうして、病院治療と漢方とを連携させることで、相乗効果が見込め、妊娠への階段を着実に昇ることができるのです。

今回の講座では、こうした考えのもと、具体的な治療方針と弁証方法、方剤選択、配合生薬の分類など、総合的に考えることを目当てといたしました。