埼玉県越谷市の漢方新生堂薬局です。不妊症・更年期障害・めまい・耳鳴り・腰痛・神経痛・アトピーなどでお悩みの方はご相談ください。

漢方新生塾リアル開催

2024.11.10(日)

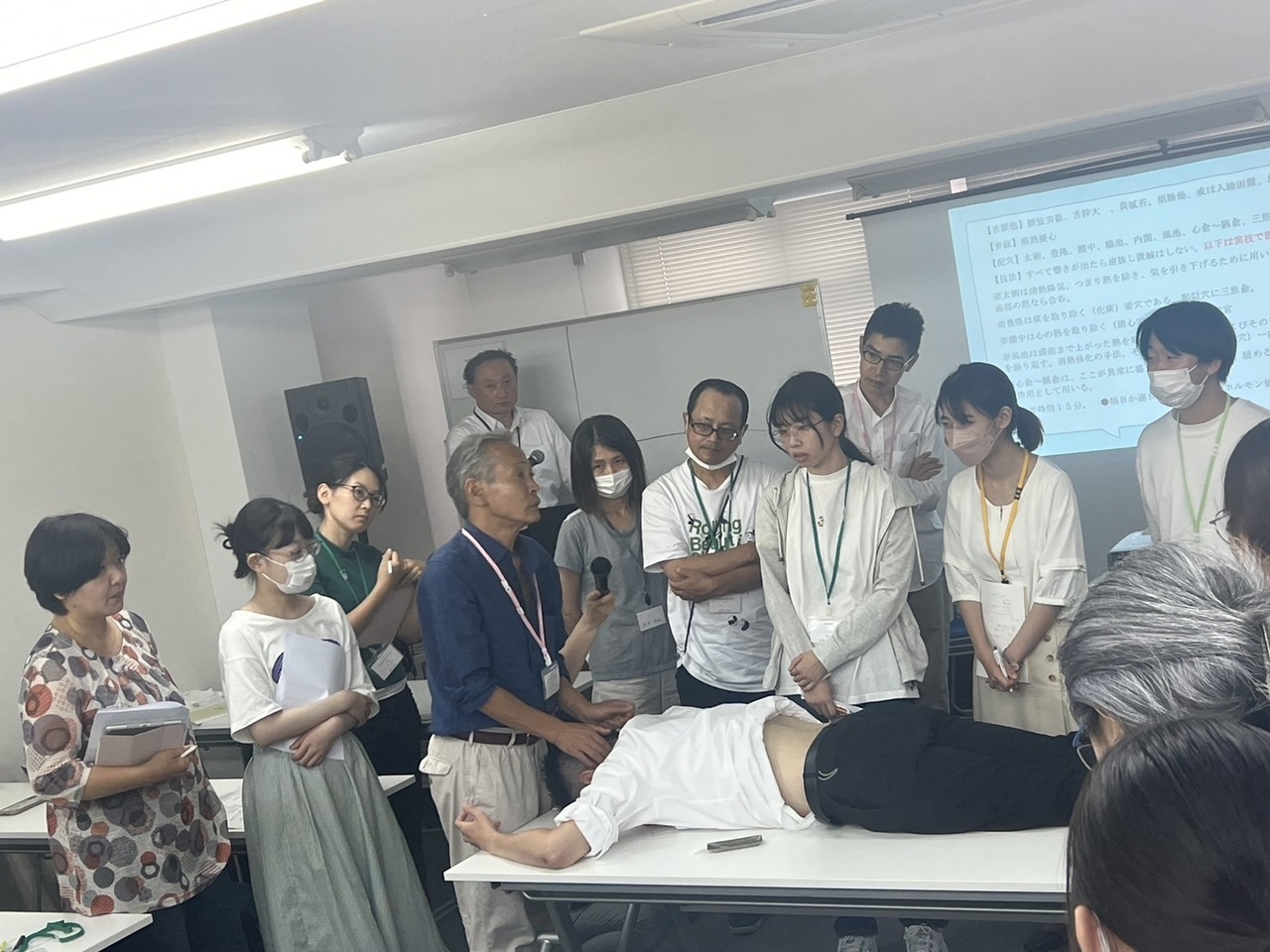

現在、オンラインを基本に行っている新生塾ですが、1年ぶりにリアル開催いたしました。

本日のテーマは

1.麻杏薏甘湯について

2.処方検討

3.直面している各自の課題

麻杏薏甘湯については、「内包される杏仁はどのような意味を持つのか」という質問に端を発した課題ででした。まず、麻杏薏甘湯には甘草麻黄湯が内包されています。甘草麻黄湯については、予てより『金匱要略』水気病における基本骨格であることを学んでいます。麻黄湯・葛根湯・麻杏甘石湯・小青竜湯・越婢湯などがその代表格です。

加えて、杏仁については痰飲咳嗽病「其の人 形腫るる者」という文言をヒントに意味を考える必要があります。水気病と痰飲咳嗽病は、いずれも身体の水に関するトラブルですが、両者の違いを知ることから麻杏薏甘湯を考えました。

一般に、方剤のことは「方剤学」、薬物のことは「薬物学」の書物によって理解しようとする向きがあります。しかし、一番大事なのは、その方剤を創生した原典に戻って理解することです。そうして実際に使ってみて、経験を積み重ねて自分のものにするのです。

また、今回はせっかくのリアル開催ということで、いつもとはひと味変えて、皆さんが実際に相談の場で直面している課題を事前に提出していただきました。

患者様から得られた多くの情報の中から、主訴を絞り込み、必要な情報を取捨選択し、弁証論治へとつなげることが難しいと感じている方が多いようです。もちろん、私も同様であります。

問診する上での留意点は、患者さんの訴える症状を自身の想定する弁証論治へと誘導してはならないということです。バイアスがかかると、必要な情報を聞き逃したり、不要な情報として弾いてしまったりして、正しい弁証論治へとつなげることが出来なくなるためです。

言うまでもなく、主訴、病因、随伴症状を丁寧に聴き取ることは大事です。そうして、正しい弁証論治を積み重ねることで再現性が高まり、多様なお悩みに対応できるようになるのです。

久しぶりに顔を合わせての勉強会、皆さまの反応を直に感じることができ、私にとっても次回に活かせる貴重な時間となりました。

今年の担当講義は「臓腑」でした。

漢方では、時に占い師かのように身体の不調を言い当てることがあります。

それは、「臓象」を読み取っているためです。

「臓象」とは、臓腑の生理状態が外に表れる現象を言います。

見て、聞いて、触れて、問うて(これを四診と言います)確認することで、身体の状態を把握することができるのです。

「臓象」を読み取るために必要なのは、臓腑における生理・病理の基礎知識です。

さて、 漢方を学ぶ上でのコツはというと・・・

▶まずは理屈抜きで "暗記” する!

▶覚えたら、速やかに ”実践” する!

▶体験をもとに、知識・理論を深め ”反復学習” する!

です。

そこで、まずはその場で五臓の生理を覚えていただきました。次に、これを踏まえた上で、どんな「臓象」に注目すべきかを説明し、対話形式の事例紹介を行いました。

今回からは「弁証論治」の話になります。

- 食欲不振に六君子湯

- 疲労倦怠感に補中益気湯

- 不眠に酸棗仁湯

こうした安易な選択によって、果たして患者さんの訴えにお応えできているのでしょうか? 勿論、私も漢方をはじめた当初は、こうした手法に頼っていた経験があります。

しかし、これで一度は治せたとしても、再現性までは期待できません。やはり、どんな方にも結果を出すためには、正しく「弁証論治」することが不可欠です。

では、正しく「弁証論治」するには何が必要なのでしょうか?

それは、「知識」「理論」「経験」です。

弁証論治に於いて、この3つをいかに活用していくかについて、帰納法と演繹法を絡めて紹介いたしました。

また、弁証論治をする前段階として、問診の重要性があることは言うまでもありません。なかでも「主訴」と「随伴症状」とをしっかり区別することが大事です。

得てして、この二つは混同してしまいがちだからです。

「主訴」とは、言うなれば目的地です。ここがブレてしまうと、弁証論治の方向性そのものが曖昧となり、期待する結果は得られません。

「主訴」を明確にして、「知識」「理論」を活用して弁証論治を行うことが大事です。そうして得られた「経験」を積み重ねることで、正しき弁証論治ができるようになっていくのです。

本日のお話しは、”明日すぐには使えない漢方のお話” であったと思います。しかし、5年先、10年先には、必ず役立つものとの確信をもってご紹介しました。今後、皆さまが正しい「弁証論治」を積み重ね、少しでも多くの患者様のお悩みにお応えできるための一助となれば幸いです。

今回、胃腸病を例に「弁証論治」についてお話しいたしましたが、次回のテーマは「感冒・花粉症」の弁証論治の予定です。講義の前半で、今回お話しした弁証論治についてを復習いたします。

「感冒・花粉症」の知識・理論を勉強して臨んで頂ければ、と思っております。