埼玉県越谷市の漢方新生堂薬局です。不妊症・更年期障害・めまい・耳鳴り・腰痛・神経痛・アトピーなどでお悩みの方はご相談ください。

耳鳴りの漢方

対象:鍼灸師・登録販売者

2021.11.28(日)

全3回の最終講座のテーマは「耳鳴」です。参加者の方々より、これまでの内容を含めて事前に質問を頂き、これにお応えする形で始め、後に私の漢方耳鳴治療についてご紹介いたしました。内容は10月3日に行った小太郎漢方製薬の「耳鳴の漢方治療」の内容とほぼ同じです。

因みに、ご質問の内容は以下の通りでした。

- 耳鳴において、音質の違いをどのように弁証論治に反映させているのか。

- 耳鳴において、肝熱と痰飲を併せ持った場合、どちらかを優先するのか、あるいは同時治療を行うのか。

- 患者が高齢で脾虚と思われる方に、補脾薬を合方しないのはどのような理由からか。

鍼灸と湯液とでは、治療手法は違えど、病態に対するアプローチには共通点があるはずです。治療の現状、常識と実際の違いなど、考えるべき点や見直すべき点を見出すことが大切です。今回、私見を披露する形ではありましたが、ご質問を通して皆様と対話できたことは、私にとっても大変有意義なものでした。

痹証の漢方

対象:鍼灸師・登録販売者

2021.10.24(日)

痹証の漢方

事前に頂いていた質問は以下の通りでした。

- 痹証において、寒熱をどのように決定しているのか。

- 痹証において、肌の質感・色・触感など、鍼治療にどのように反映させたらよいのか。

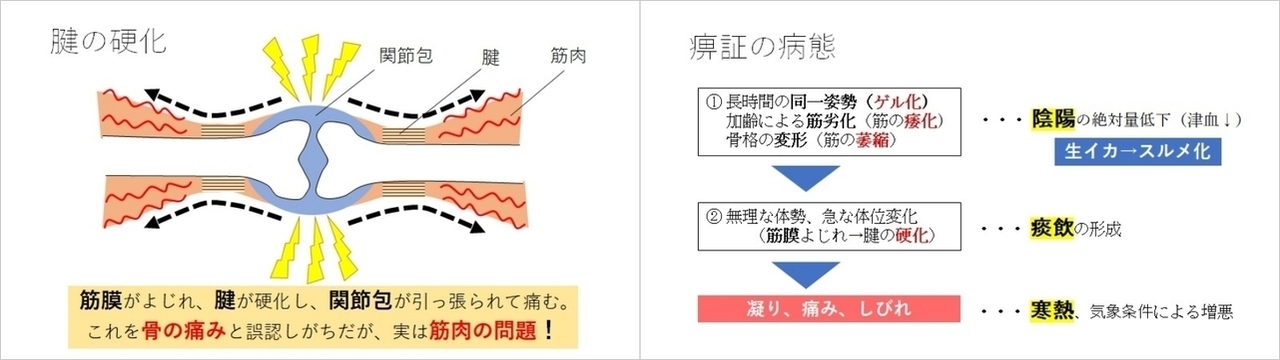

痹証とは、筋肉や関節のしびれ・痛み・重だるさなどの症状を総合した傷病名です。「痹」は ”塞がって通じない” という意味を持ち、「不通則痛(通ぜざれば則ち痛む)」という漢方における痛みの原因そのものを表しています。

この痹証の原因はというと、身体の「内」と「外」の両面を考えます。「内」は正気の不足、「外」は外邪の影響です。

正気の不足とは、陰陽気血の絶対量の不足、あるいは流通がスムーズでないか不通である状態を指します。外邪は主に、風・寒・湿・熱の4要素のいずれかの影響を受けた時に悪化するかどうかを考えます。

・・・・・・・・・

以上が、一般的な痹証に対する漢方の考え方です。しかし、当講座では”不易流行”を大切に、既存の漢方に固執することなく、現代生理学と照合して「いったい何が起こっているのか?」という視点で考えて頂きました。

痛みやしびれに悩む患者さんは、まずは整形外科を受診します。そこで、画像検査を行い、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、腰椎圧迫骨折、脊柱管狭窄症、あるいは坐骨神経痛といった病名を告げられます。骨の変形画像を見せられれば「なるほど、痛みの原因はこれか」と納得するわけです。

さて、本当にそうなのでしょうか?

近年では、腰痛の85%は原因不明(非特異的腰痛)とした報告もあります。裏を返せば、骨の変形が原因であるとは断定できないのです。また、もしも骨の変形が原因であるならば、原因治療は外科的手術に限定され、それ以外の治療は痛みをコントロールするだけの対症療法ということになります。

そうなると、漢方も骨の変形を治すことができないわけですから、対症療法ということになってしまいます。対症療法では、薬の服用を止めれば痛みが復活してしまいます。

しかし、実際には、漢方で多くの方で根本改善を図ることができています。これは、漢方が骨ではなく、筋肉に働きかけているためです。つまり、多くの経験から、痛みやしびれの原因は筋肉にあるという結論に至ったわけです。

本講座では、痹証の病態把握、病理、病機、そして病機に則した主薬と合方の仕方について、実際の2症例を挙げながらご紹介致しました。

耳鳴の漢方治療

対象:医師・薬剤師・登録販売者

2021.10.3(日)

オンライン開催

耳鳴を発症して、真っ先に漢方治療を考えるという方はそう多くはいないはずです。まずは耳鼻科を受診し、万策尽きて相談に来られる方がほとんどです。最後の砦という思いを抱えていらっしゃるだけに、漢方に課せられた使命は大きいと言えます。ところが、漢方においてもまた一筋縄にはいかないのいうのが実情です。

私自身、耳鳴という難敵を相手にするのだから、じっくり腰を据えて取り組もうとするものの、内心では「本当に効くのだろうか」という気持ちを抱えていました。そのためか、結果的に効いたとしても、効かせたという実感を持てずにいたのです。

そうした中で、従来の弁証論治では何が足りないかを考え始めました。

「肝火上擾」「肝陽上亢」「腎陰虚」「心腎不交」「脾虚痰飲」「気滞血瘀」等々、耳鳴についての弁証は様々にあります。多くの方は、これを正しく弁証できれば効果が得られると信じています。しかし、仮にこれを正しく弁証できたとして、実際にどれだけの効果を得られるでしょうか。 私自身の経験からすると、その割合は高いものではありません。

そこで、耳鳴の弁証論治について、思い切って見直すことにしました。そうして、耳鳴りの臓腑弁証については、概念的であって現実的ではないことに着目しました。例えば、以下の通りです。

「肝は足少陽胆経に通ず」

「心は耳竅の客たり」

「腎気は耳に通ず」

「脾ひとたび虚すれば官竅に百病生ず」

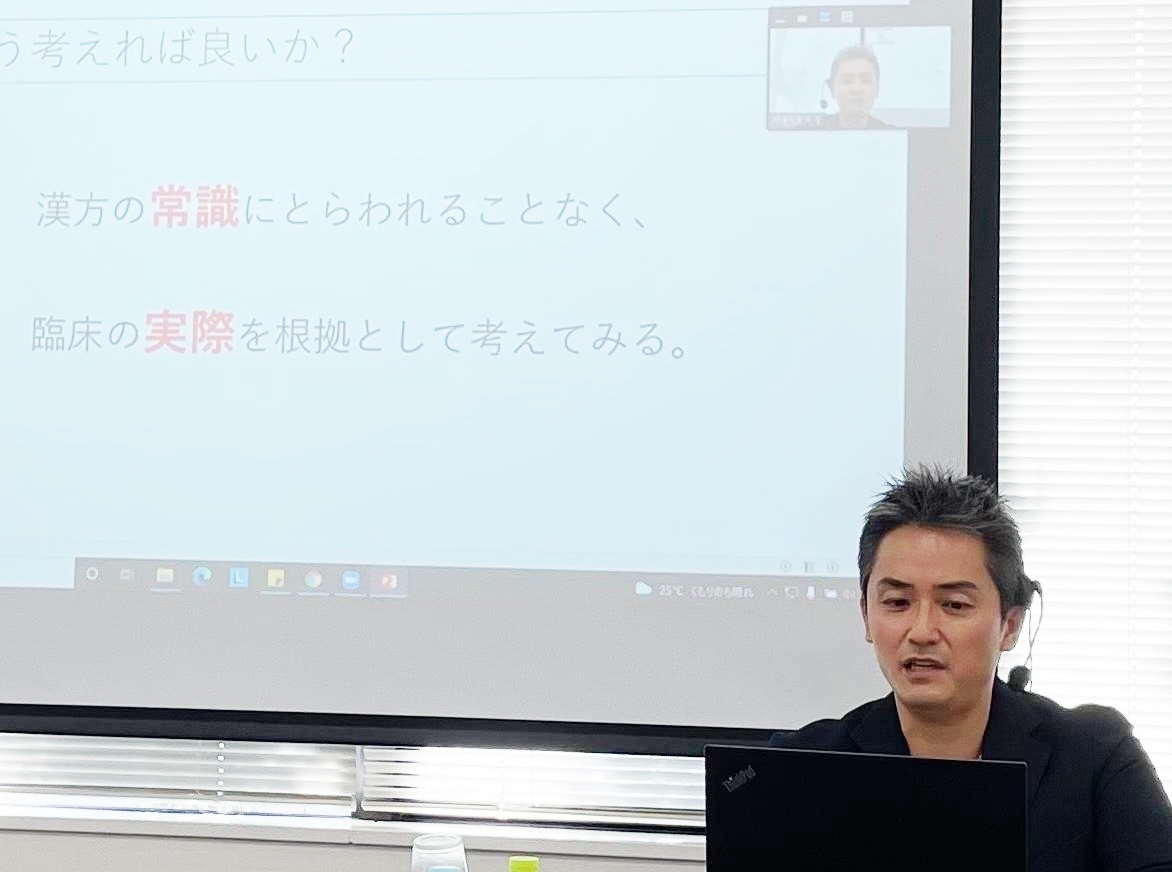

こうした概念は、当時の漢方ではそう考えざるを得なかったと受け止めるべきではないでしょうか。漢方の歴史や、積み上げてきた理論を継承しつつも、それに固執していては漢方の発展はありません。現代医学がそうであるように、漢方もまた日進月歩を遂げるべきなのです。

総論およびかぜの漢方

対象:鍼灸師・登録販売者

2021.9.26(日)

一雙会様は、優れた鍼灸治療家を育成するための研究会です。代表の田辺先生よりご依頼を頂きまして、9~11月で計3回の湯液講座を担当することとなりました。

鍼灸には様々な学派がありますが、一雙会様は伝統的な中国伝統医学(中医学)に基づいた弁証論治を行うため、湯液治療との互換性が高いという利点があります。

本講座名を”漢方講座”とせず、「湯液講座」と称しているのは、中医学(漢方)における薬物療法を「湯液」、手技療法を「鍼灸・按摩」といったように区別しているためです。いずれにおいても、中医学(漢方)の診断・治療を意味する「弁証論治」を基軸としています。

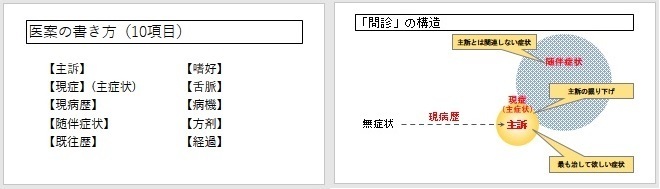

第1回は、総論とかぜの漢方についてです。総論では、医案(臨床事例)の良い例と悪い例とを紹介し、問診の進め方やカルテの記載方法といった弁証論治の要となる要項についてまとめました。また、事前に配布していた「かぜ」と「胃痛」の2症例について、弁証方法について解析いたしました。

「かぜ」については、邪の強さと生体の強度の相対関係によって現れる症状に違いが生じ、従って使う方剤も異なってきます。この相対関係を考えた弁証が「六経弁証」であり、張仲景による『傷寒論』の重要性がクローズアップされます。

一方、「胃痛」については、発症までの時系列によって考える病態が異なってきます。この時系列を把握するためには、問診によって得られた情報を「現病歴」としてまとめておく必要があります。虚から生じた実、あるいは実から生じた虚、使う方剤は同じでも、考える病態は異なるのです。

今回は、実際の症例を通して、弁証論治の根拠となる問診と、これを記載するカルテの重要性についてお伝えする内容としました。

新生塾Z講座

2021.04.18(日)

そもそも陰陽とは何か。

古代人が、その日常生活において、自然現象を観察し、これを理解しようと森羅万象に当てはめた尺度に過ぎません。言うなれば、古代の哲学思想です。

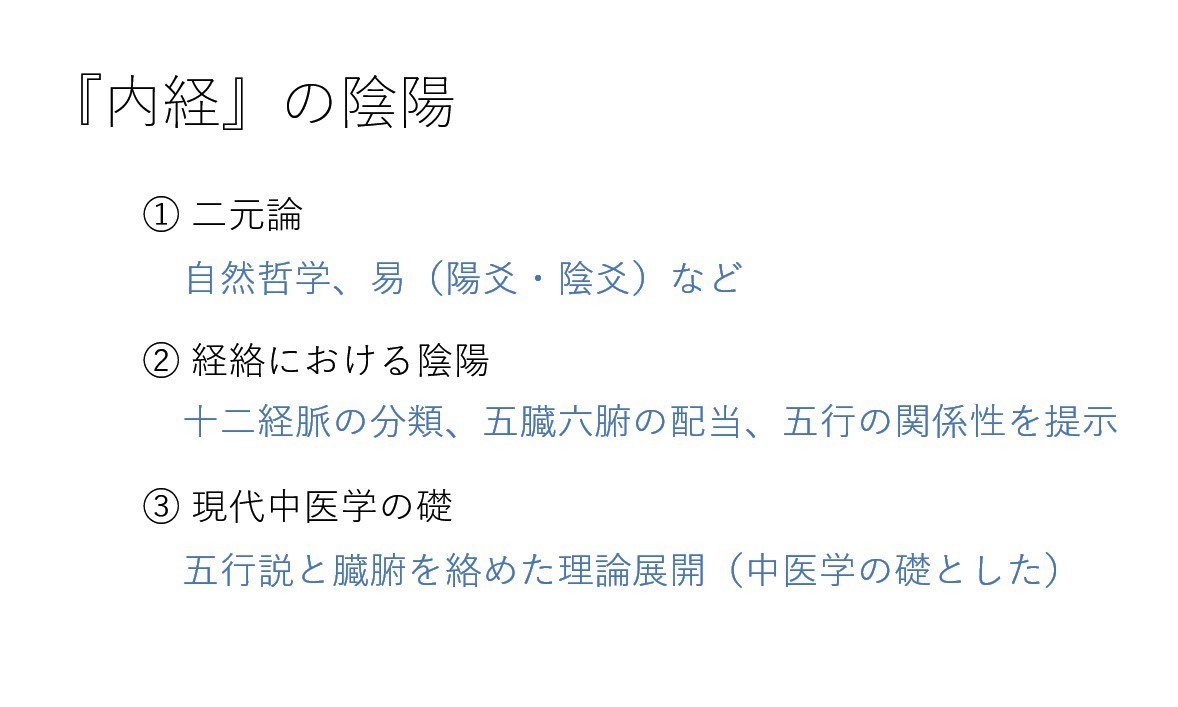

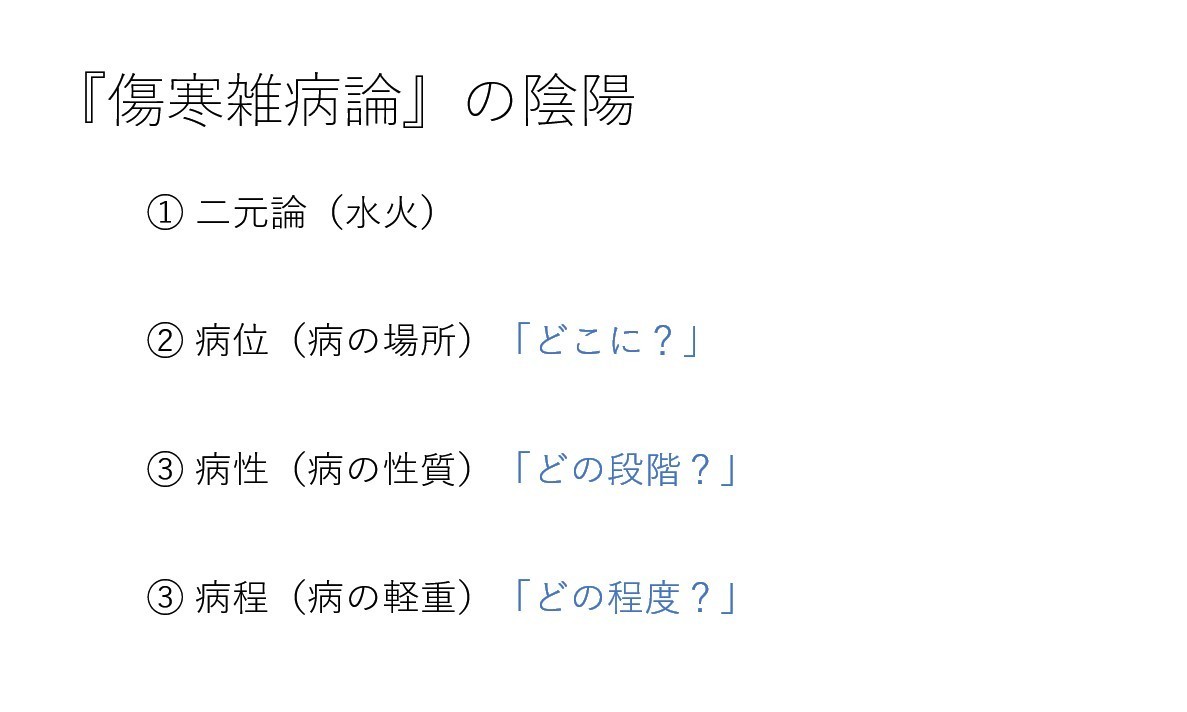

「陰陽五行説」と一括りにされることがありますが、厳密には「陰陽説」と「五行説」とに区別されます。文字通り前者は2分類、後者は5分類ですが、『黄帝内経』によればそれぞれ相関性を持ちます。 陰陽については、平衡・互根・消長・転化、五行については相生・相克・相乗・相侮といった特性を持ち、これが中医学の理論体系の基軸となっています。

さて、当講座では、学ぶだけに留まらず、実際に使えることに主眼を置いております。

古代哲学思想、、、知っておく必要があります。しかし、もっと大事なのは、どう使うかです。古代の哲学的思想に拘泥し、すでに解明された分野においてまで昔の理論を持ち出す必要はないのです。実践的要素を見出さなければなりません。

「実際に役立たない理論は捨て、役立つもののみを採用し、あるいは新たに生み出す。」

これを念頭に、『黄帝内経』と『傷寒雑病論』における陰陽の違いを考えました。