埼玉県越谷市の漢方新生堂薬局です。不妊症・更年期障害・めまい・耳鳴り・腰痛・神経痛・アトピーなどでお悩みの方はご相談ください。

傍想録

お屠蘇(おとそ)はいかが?

2015.12.26(土)

お屠蘇

「お屠蘇(おとそ)」は、その年の健康や福寿を祈願して、元旦に服するという古くからの習わしです。

「屠蘇」は、一説に「邪気を屠(ほふ)り、魂を蘇(よみがえ)らせる」という意味を持ち、正しくは「延寿屠蘇散」と呼ぶことからも長寿を祈願した縁起物なのです。

薬局の他にも、酒屋さんやスーパーで販売されているのでお馴染みの方も多いと思います。

ご存知でない方も、初詣に加えてお屠蘇で一年の健康祈願をしてみてはいかがでしょうか?

<飲み方>

- たいていはご祝儀袋のような外紙の中にティーパックが入っていますので、これを大晦日に日本酒(約一合)か、みりんに浸し、元旦に引きあげればできあがりです。

※ 日本酒に浸すとスッキリ味、みりんに浸すと甘くなります。

- おせち料理を食べる前に、“年少者”から順番に盃(さかずき)を進めていきます。

※ これには、若い人の生気を年長者に渡すという意味があります。

- 厄年の人は最後に飲みます。

※ 厄年以外の人が口にした杯には厄をはらう力があるとされるためです。

★お子様や車の運転をする人は口をつけるだけのまねごとで構いません。

<豆知識>

「お屠蘇(とそ)」は、『三国志』にも登場する名医の華佗(かだ)が薬草を酒に浸して飲んだのが始まりと言われています。

習慣になったのはその後の唐(とう)の時代になってからですが、中国では早くにすたれてしまいます。

日本では平安時代の宮中儀式に始まり、江戸時代に庶民の間へと広まったと言われています。

お屠蘇の中身は、漢方でもおなじみの生薬が使われています。(以下)

- 白朮(ビャクジュツ)

- 陳皮(チンピ)

- 桔梗(キキョウ)

- 山椒(サンショウ)

- 防風(ボウフウ)

- 桂皮(ケイヒ)

もともとの処方は毒性の強い生薬も含まれていたようですが、安土桃山~江戸時代の漢方医である曲直瀬玄朔(まなせげんさく)によって五味ないし六味としたのが今に続いています。

どの組み合わせであっても、基本的には食べ過ぎ・飲み過ぎ、かぜの予防を目的としています。

ぜひ一度お試しあれ。

「かぜに葛根湯」で生じる誤解

2015.10.28(水)

葛の花

「〇〇湯(漢方薬の名前)を下さい!」

このお言葉を耳にすると、

何かの番組で漢方の特集でもあったのだろうと直感します。。。

さて今日は

「葛根湯を下さい」

というご婦人がいらっしゃいました。

聞けば、昨日の某番組内で中国の漢方医が、

「かぜのひき始めなら葛根湯」

と断言していたそうな(^_^;)

間違いではありませんが、正しいとも言えません。

ひき始めとはいえ、いくつかタイプがあるためです。

(詳しくは、コチラの投稿をご覧ください^^)

テレビは ”分かりやすさ” を求めるものだという事は分かります。

意図的なのか本気なのか、、、真意は定かではありません。

しかし、世のテレビへの信頼度は絶大です。

ましてや、著名なお医者様が相手ともなると、その効力はひとしおです。

さて、

どのようにご説明するべきか。。。

話をお聞きしながら思案していると、、、

たまたま居合わせた常連のご婦人が、私が言うより先に声高に説明してくださいました(@_@;)

嬉しい限りです(^^)v

そして、何よりも心強い一言

「かぜひいたら、この方に教えてもらえばいいのよ」

万事OKとなったのでした。

「発熱」と「食欲低下」は名医なり!

2015.10.24(土)

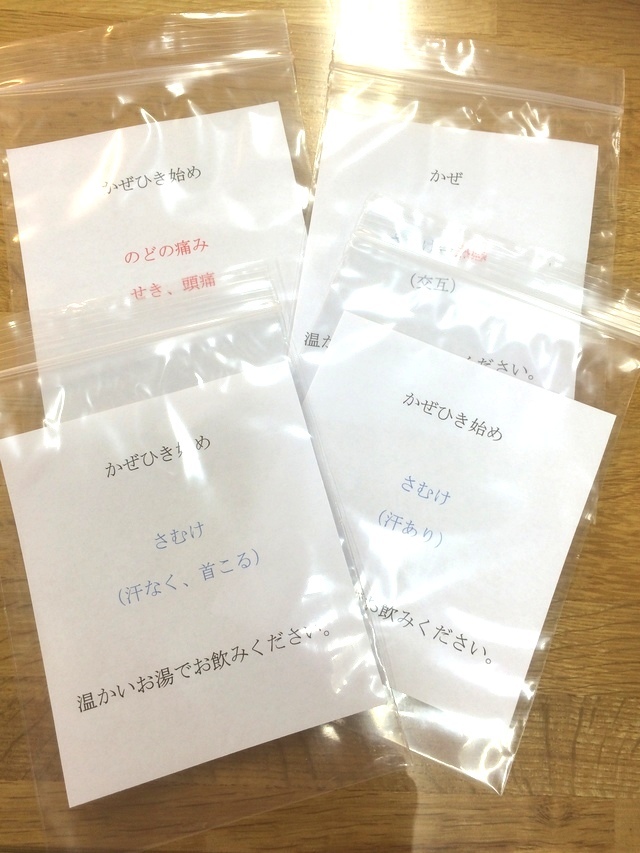

かぜ対策セット

かぜを引いて熱があるとき、どうしますか?

①とにかく熱を下げる

②精をつけるために無理してでも食事を摂る

・・・いずれも誤りです^^;

解熱については、

「大事な仕事があるから休めない」

というなら仕方ありません。

ただし、解熱するからには、かぜが長引くのを覚悟しておく必要があります。

また、寒空のもと、わざわざ病院に行き、咳する患者さんの多い待合室で2時間待ち、その結果「抗生物質」や「解熱剤」を処方され・・・その間にかぜの症状は刻々と変化していきます(-_-)

・・・・・・

「発熱」や「食欲不振」は、ヒトが本来持っている「自然治癒力」を高める時に起こる正常な反応です。

この時、抵抗力が高まり、かぜのウイルスを撃退しようと戦っているのです。これを抗病反応と言います。

「解熱」をすると、この戦う力を弱めてしまいます。

そのため、かぜが長引いてしまうのです。

葛根湯は、ウイルス撃退の後押しをする薬です。

熱を下げることを目的としていません。

かぜの症状はめまぐるしく変化します。

そのため、どの薬をいつ飲むかというタイミングも重要です。

正しく飲めば、早く、安全に、確実に効果を発揮するのが漢方薬です。

当店では、ご希望の方にはあらかじめ「かぜ対策セット」をお渡しています。

いざという時には、お電話で指示しながら飲んで頂くためです。

「葛根湯」にもいろいろ

2015.10.20(火)

葛根湯の配合生薬

葛根湯とひと口に言いましても、その使い方にはいくつかあります。

随分前に、亡き師匠が披露してくれた小話を拝借してご説明します。

(以下)

時は江戸、漢方の名医といわれる藪井竹庵先生と、長屋の住人の面々とのやりとりです。

*****

その①

藪井「おや、熊さん、どうしたい」

熊 「昨日から、さむけがして、肩もこるし、今日は何だか熱っぽいときた」

藪井「それはいかんな、かぜじゃろう。では葛根湯を作るゆえ、すぐに帰って服みなされ」

その②

藪井「おお、八さんか、どうしたい」

八 「どうしたもこうしたもありやせんよ。二、三日前から、二の腕が痛くて、どうにもこうにも。大工が腕が痛くちゃ、こちとら食いあげですせ。先生、どうにかして下せえ。」

藪井「どれどれ拝見。ほう、筋がつっぱっておるな。今、葛根湯を作るゆえ、すぐに服みなされ」

その③

藪井「与太郎、今度はなんじゃ」

与太「先生、身体じゅうがかゆくてかゆくて」

藪井「なんぞまたおかしな物でも食ったんじゃないのか。はぁー、これは隠疹じゃ。近頃ではじんま疹とかいう。葛根湯で引っ込むので心配はいらんぞ」

・・・

その日の夕方、熊さん、八さん、与太郎の長屋の面々は、物知りで名高い、ご隠居にお伺いを立てに集まりました。

「ねぇ、ご隠居さん、おかしな話じゃありませんか。あっしらみんな違う病気ですぜ。それなのに、あの藪井先生たら、皆に葛根湯を出すなんて。どうなんでしょう、腕の方は・・・」

ところが、二、三日すると、長屋の連中すっかり病気が治り、またまた藪井先生の評判は上がることになります。。。

*****

漢方には、異病同治(いびょうどうち)、あるいは同病異治(どうびょういち)なる言葉があります。

今回の小話は、このうちの異病同治にあたります。症状や病気は違っても、同じ治療を施す場合を言います。同病異治はその逆、というわけです。

葛根湯が、かぜだけでなく、肩こりに効く、とは聞いたことがあるかもしれません。その他、じんま疹や吹出物、乳腺炎などにも用いることがあります。

ただし、いずれにしてもきちんとした見識を持って使う必要があります。

(藪井先生のように^^)

”生兵法は怪我のもと”

自己判断で闇雲に使っても、効果は得られにくいものなのです。。。

「かぜ」ひき始めが肝心!

2015.10.16(金)

「熱あるかな?」

「かぜ、早めの〇○○○」

というテレビCMはおなじみですね(^^)v

でも、ちょっと待ってください。

本当にその薬を飲めば「早く良くなる」のでしょうか?

かぜに対する考え方は、

現代医学と漢方とでは大きく異なります。

では、そもそも論から始めることにします。

「かぜ」を「風邪」と書くのは、自然界にある六つの邪気(風、寒、暑、湿、燥、熱)のうち、「風(ふう)」の邪気に由来するためです。

邪気はカラダに悪影響を及ぼすものです。現代風に言えば、ウイルスにあたります。「風」は他の邪気を連れ添ってきます。

例えば、

- ゾクゾクするかぜは「風寒」

- のどの痛みなら「風熱」

といった具合です。

この二つは邪気が違いますので、使う薬も異なります。

「風寒」の代表薬として葛根湯(かっこんとう)があります。

かぜのひき始めの漢方薬として有名ですね^^

「風熱」の代表薬として銀翹散(ぎんぎょうさん)があります。

のどの痛みから始まる場合はこちらです。

もちろん、この分類だけで全てをカバーできるわけではありません。

また、

「ひき始め」という情報だけで葛根湯を飲むと、効果がないだけならまだしも、かえってこじらせてしまう場合があります。

では、どのような場合に葛根湯が良いのか。

次のことを参考にしてください。

①ゾクゾクと寒気がして、首すじがこったような感じがする

②わきの下や首が汗で湿っていない(サラサラ)

③咳を伴わない

飲み方は、

「しっとりと汗をかくまで飲むべし」

です。粉末や顆粒状ならばお湯に溶いて服用して下さい。

ダラダラと汗をかくまで飲んではなりません。

”過ぎたるは及ばざるがごとし” です。

また、ある程度の体力のある方が対象です。

そのため、例えば90歳のお婆さんに処方することはあまりないかもしれません。

ご参考までに。