埼玉県越谷市の漢方新生堂薬局です。不妊症・更年期障害・めまい・耳鳴り・腰痛・神経痛・アトピーなどでお悩みの方はご相談ください。

傍想録

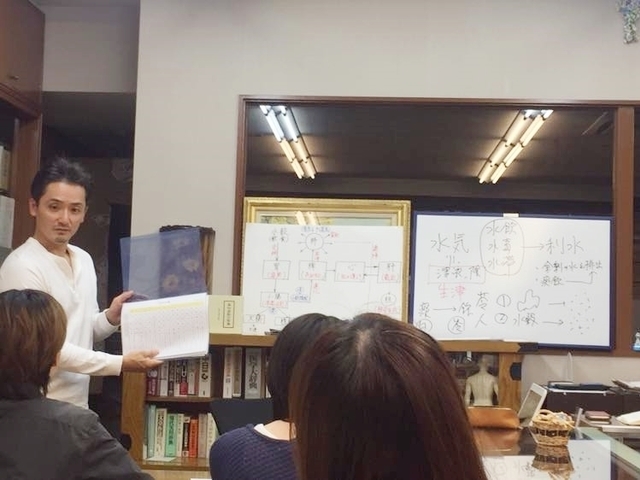

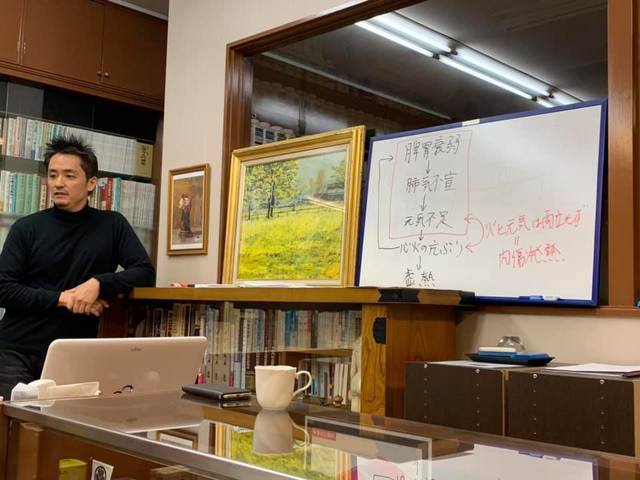

今回は、本年最後の講座です。産休、引越、ご自身もしくは家族がかぜのため病欠など、メンバーは少なめでしたので、いつもよりじっくりと考えてみました。

基礎講座

基礎講座のメンバーの数名は、調剤薬局に勤務されています。

当然ながら、薬剤師は薬のプロとして、処方箋に記載されている内容について十分に把握していなければなりません。ところが、多くの薬剤師は、漢方薬を苦手としています。

近年、医師による漢方処方が増えています。僭越ながら、その処方を見るに、漢方の造詣が深い医師と、そうでない医師との違いが明確に分かれます。

それだけに、薬剤師は断片的な知識だけでなく、しっかりと勉強しなければなりません。

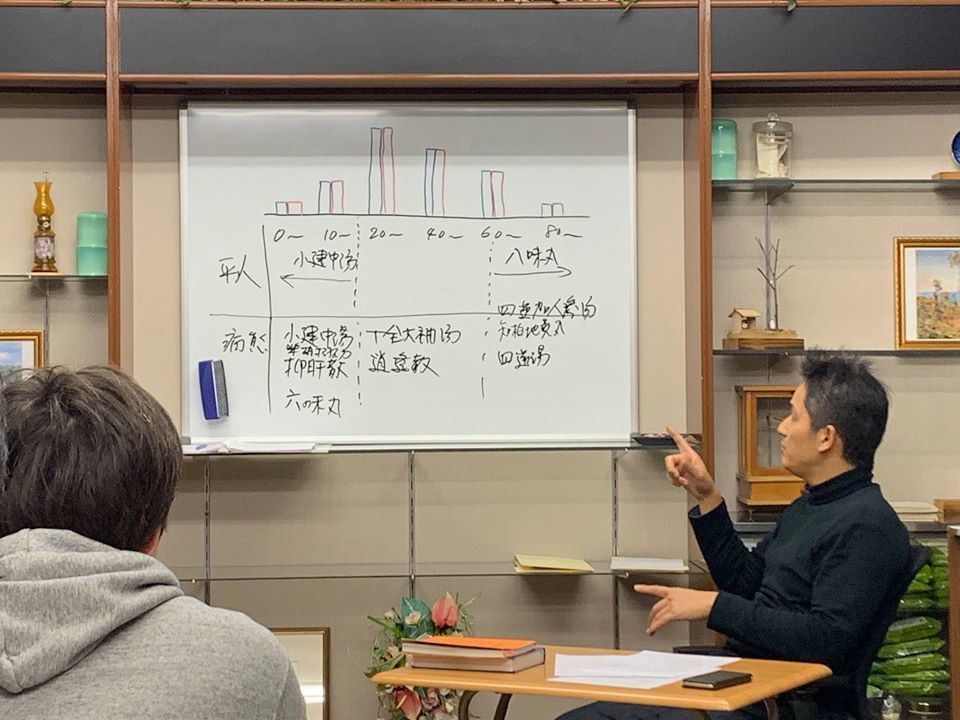

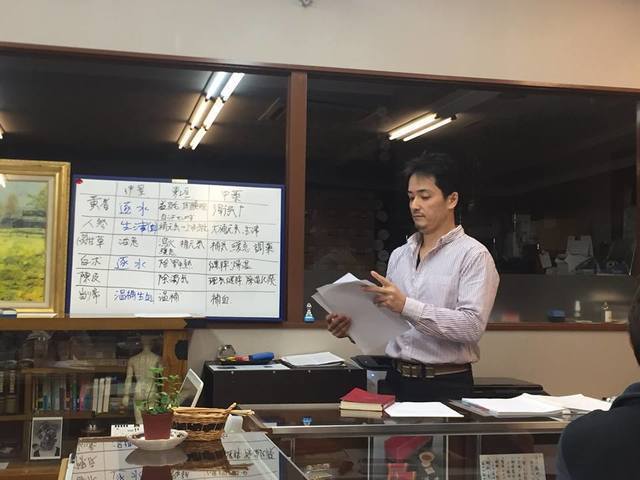

臨床講座

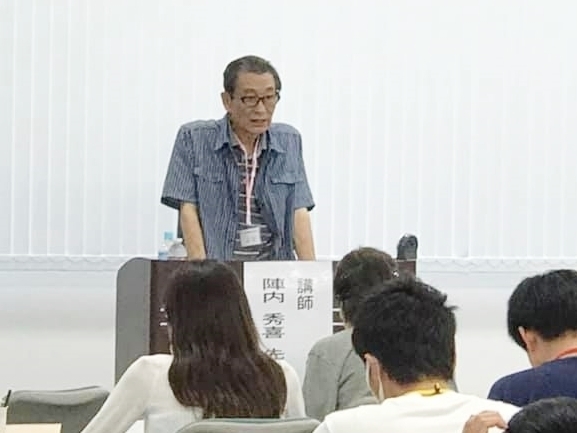

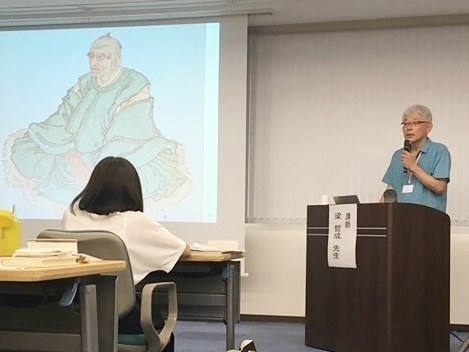

学生のための漢方講座(第38回)

2019.08.20(火)

今年も多くの学生さんに参加いただきました。

毎年、講師を務めていますが、少しの緊張と多くの楽しみを得ることができます。今や私の夏の風物詩となりつつあります。

今年度が終わると、早くも講師陣は来年に向けて動き出します。オリンピックの年、日程調整が必要ですが、また多くの学生さんに参加いただきたいですね。

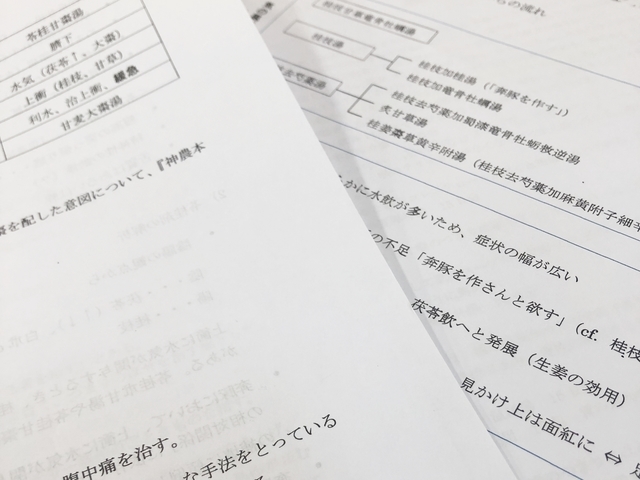

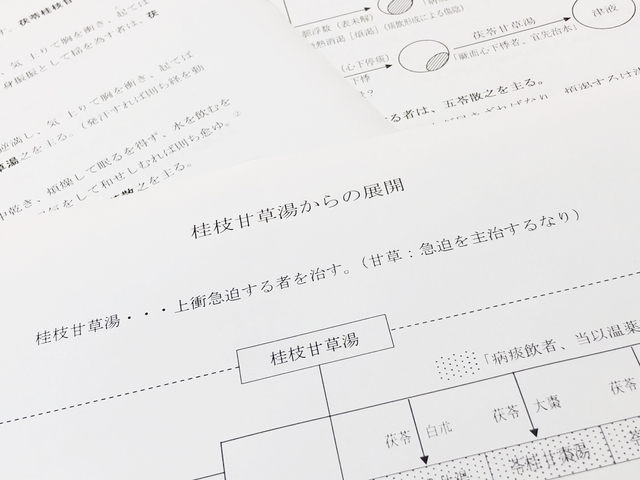

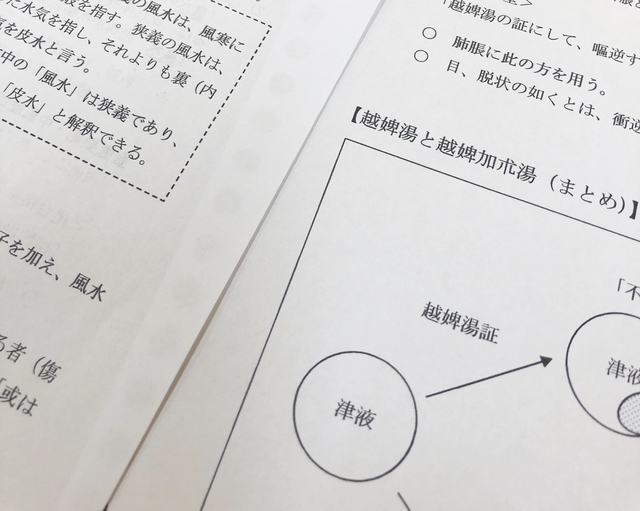

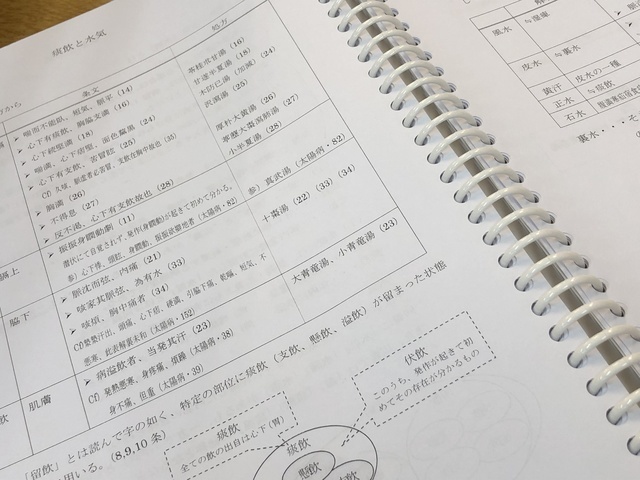

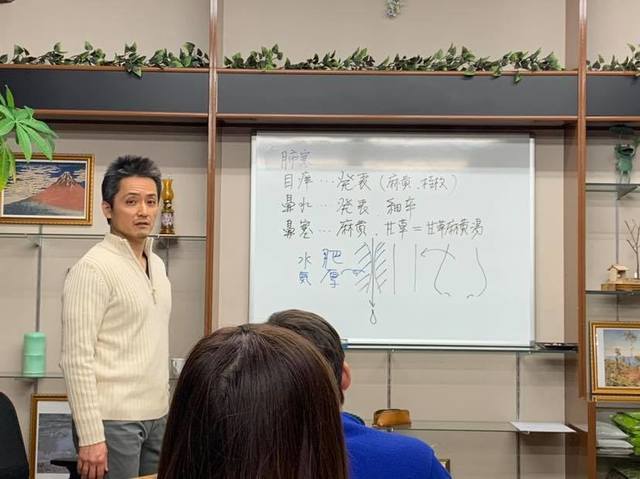

痰飲と水気

2019.07.21(日)

人のカラダの大半は水です。従って、わずかでも水が変調をきたせば、それが不調となって現れます。それだけに「水」の生理と病理は大切なのです。

漢方で言う「水」は痰飲、水気、湿と定義が分かれます。言葉の定義は分かっているつもりでも、いざ臨床でどのように鑑別するのかまで問われると難しいものです。

重要かつ壮大なテーマも今回で4回目を迎え、これで一区切りです。

これまでの復習を兼ねて再度検証しました。

漢方 新生塾(6月)

2019.06.16(日)

今月は、臨床講座の内容が盛りだくさん、初級クラスの人数が少なかったこともありまして、本題から入りました。

内容は、4月から続いている「痰飲」と「水気」についてです。

きっかけは、ある受講生からの「痰飲と水気は、どう違うのですか?」という質問でした。基本書や辞典で意味を調べれば分かる内容かもしれません。しかし、それでは臨床に使えません。とても良い質問です。

そのため、原典でもある『金匱要略』について、『傷寒論』と合せて熟読し、その解釈と臨床的意義について考えました。

今回で3回目。まだまだ続きます。奥が深いです。

漢方 新生塾(5月)

2019.05.19(日)

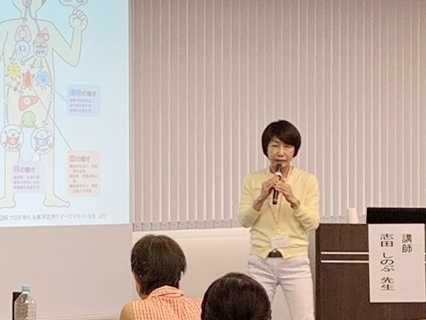

基礎講座~臓腑各論(3)胃・肺・大腸

1)臓腑の臨床(胃)

- 病理(失調するとどうなるのか)

- 弁証(胃気虚、胃陰虚、胃熱、胃寒、食滞)

2)臓腑の臨床(肺)

- 病理(失調するとどうなるのか)

- 弁証(風寒犯肺、風熱犯肺、燥邪犯肺、痰飲阻肺、肺陰虚)

3)臓腑の臨床(大腸)

- 弁証(大腸湿熱、大腸津虧)

漢方 新生塾~基礎&臨床(4月)

2019.04.21(日)

基礎講座~臓腑各論(3)心・脾

1)臓腑の臨床(心)

- 病理(失調するとどうなるのか)

- 弁証(心陰虚、心火上炎、心血瘀阻)

2)臓腑の臨床(脾)

- 病理(失調するとどうなるのか)

- 弁証(脾気虚、脾陽虚、脾虚肝乗、中気下陥、寒湿困脾、脾不統血)

- 主薬(人参、黄耆、炙甘草、白朮、茯苓、半夏、生姜、乾姜)

漢方 新生塾~基礎&臨床(3月)

2019.03.17(日)

基礎講座~臓腑各論(3)肝

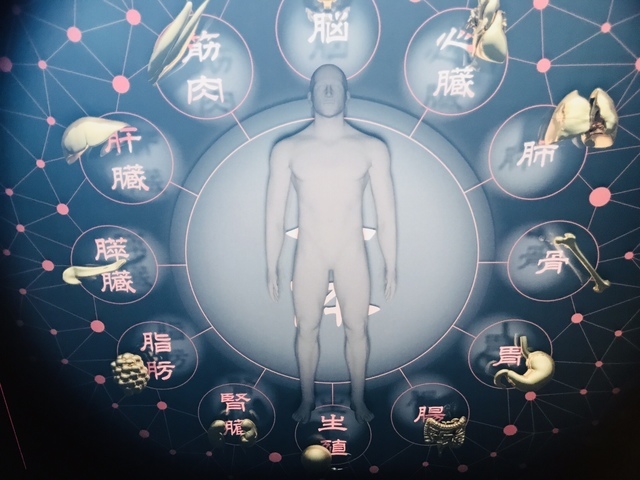

臓腑間のネットワーク(『人体展』より)

1)中医学で考える生命

- 臓腑を考える上で大切な「流れ」と「温かさ」

- 臓腑と気血津液の関連性(飲食の流れから考える)

- 中医臓腑理論の先進性(トップダウン型とネットワーク型)

- 五臓の情報交換(相生と相克)

現代医学による臓腑の研究が進むにつれ、中医臓腑理論には先進性があることが分かってきました。

このため、現代医学では治癒し得ない病気や症状を解決する手段として、漢方には大いなる可能性があるのです。

2)臓腑の臨床(肝)

- 病理(失調するとどうなるのか)

- 弁証(肝気鬱結、肝気犯胃、肝気犯脾、肝気犯肺、肝火上炎)

- 主薬(柴胡、芍薬、香附子、厚朴、砂仁ほか)

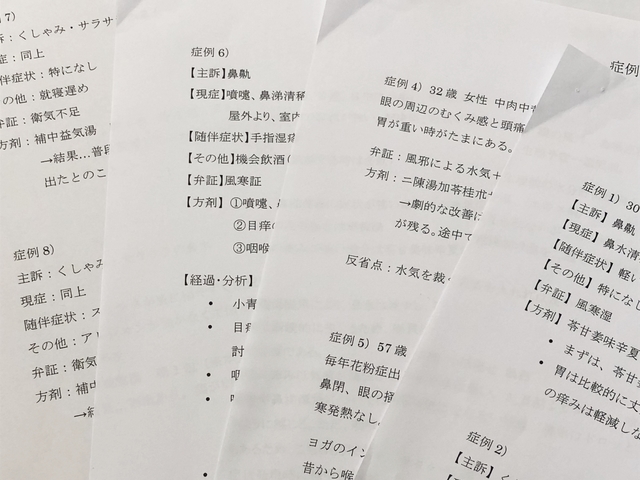

臨床講座~花粉症(症例検討)

漢方 新生塾~基礎&臨床(2月)

2019.02.17(日)

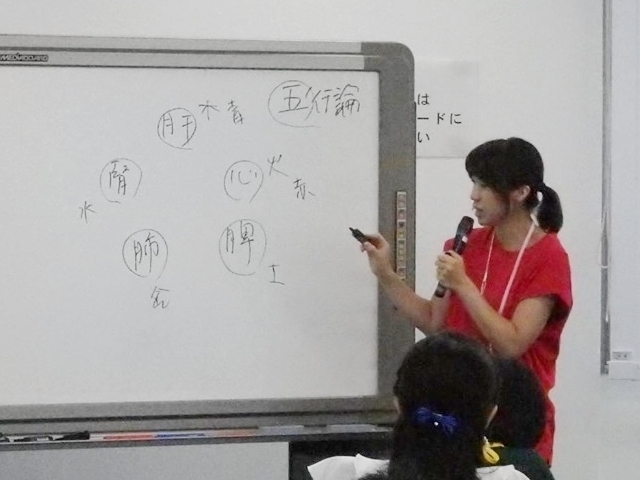

基礎講座~各論(2)

ホワイトボードを一新(^o^)

1)臓腑を学習する前に

今日の中医学の基礎は陰陽五行説にある。古代中国では、この世で起こる全ての事象を「木火土金水」という5つの要素に分類しました。

中医学とは、こうした「五行説」を基礎に医術を発展させてきた歴史そのものなのです。

2)臓象学説とは

中医学では「体内の状態は、体外に反映される」との考えから、長い年月をかけて医術を体得してきた歴史があります。

これを臓象学説と言います。「臓」は内蔵、「象」は体外に現れる生理・病理現象を指すわけです。

3)臓腑の生理(総論)

- 臓腑の生理機能

- 五体、五官、五支、五志など

- 飲食の流れ

4)臓腑弁証

臓腑弁証とは、臓腑学説をもとに、四診で得た症候を分析し、どの臓腑に帰属するかを見分け、そこでの陰陽・気血がどのようになっているかを明らかにすることです。

そこで、臓腑の生理・病理、陰陽気血の知識が必要になってくるのです。次回からは各臓腑について学ぶことにしましょう。

臨床講座~花粉症の臨床

前回までは、「補気とは何か」について補中益気湯を通して学んできました。

さて、季節はもうすぐ春です。晴れやかな気分、、、とばかりではない事情の方もいらっしゃいます。花粉症に悩まされる方は、今や全人口の20%にものぼるようです。

花粉症では、シーズンに入る前の予防投薬によって、症状の緩和が期待されます。漢方では「補気」の必要性が謳われ、しばしば補中益気湯が使われます。

今回は、漢方の予防投薬と、発症した場合の対処薬とに分けて考えてみました。

1)予防投薬の考え

- 臓腑で言えば肺、脾、腎

- 補肺について

- 黄耆、人参、柴胡、升麻について

- 体質別の予防

2)一般的な処方

- 玉屏風散、黄耆建中湯

- 荊芥連翹湯、柴胡清肝湯

- 小青竜湯、麻黄附子細辛湯

- 葛根湯加川芎辛夷、辛夷清肺湯

- 洗肝明目湯など

3)臨床実際の提案

- 時期と症状の相関性について考える

- 外邪・内熱の強弱と相関性

- 時期別処方例

- 生薬単位で考える

前回は、教室が寒くて気の毒でしたが、今回は室内環境を整えて臨みました!

さて、次回までの課題は以下の通り。

- 実際の臨床での使用感の報告

- 「衛気」「営気」について、『傷寒論』の関連条文を読んで考える

漢方講座~基礎&臨床(12月)

2018.12.16(日)

早いもので、今年最後の講座です。

前回から初級講座が始まり、概要ついての話をしましたが、今日からはいよいよ各論に入ります。

教科書に書いてあることを話す必要はないでしょう。当時の人は、どのように人体生理を考えたのか、、、これを想像しながら進めていきます。

基礎講座~各論(1)

1)弁証論治とは?

- 各種弁証法について

- 正しく弁証するために

2)生理学

- 気・血・津液・精について

- 相互関係(気と血)

- 相互関係(気と津液)

- 相互関係(津液と血)

3)確認問題(気血津液)

つづく本編では、続・続・補中益気湯です。長く深く考えていくうちに、見えてくることがある。。。これが狙いです。

漢方 新生塾~基礎&臨床(11月)

2018.11.18(日)

基礎講座~概論

1)今後の学習の進め方

2)中医学概論

- 全体観(六気との関連など)

- 弁証論治(証とは)

- 生理学(生命活動、人体の構造)

- 病理学(一次、二次病因)

- 診断学(各種弁証法)

- 薬物学(性味、帰経、薬対など)

- 方剤学(古典の運用など)

まずはひと通り、全体像を知っていただく内容です。

臨床で使える漢方講座(10月)

2018.10.21(日)

本日は、毎月恒例の講座を開催しました。

今回のテーマは

<補益剤について>

1)食欲不振、疲労倦怠について

2)出典考察(四君子湯、六君子湯)

- 『聖済総録』『和剤局方』

- 『医学正伝』『万病回春』

3)出典考察(補中益気湯)

- 『内外傷弁惑論』飲食労倦論

4)症例検討

- 微熱、頭重感、倦怠感を訴える患者

- 虚労について考える~『金匱要略』血痺虚労病の検討

食欲不振、疲労倦怠とくれば、現代中医学では「補益(ほえき)」の必要性を考える。この代表処方は六君子湯や補中益気湯とされる。

・・・・・・・・・・

さて、果たしてこれで本当に効いた実感はあるのだろうか?

まさか「漢方は長く飲めば効く」などと考えていないだろうか??

漢方を学ぶ多くの人は、安直で分かりやすい解説書を探してはこれに頼る傾向にあります。膨大な書籍と臨床例を理解するには、相当な時間を要するからです。

しかし、残念ながらこれでは漢方の上達は見込めません。

漢方薬の真髄を知るためには、その漢方薬が歴史上初めて出典された「原典」を読む必要があります。この作業はとても苦心します。。。

そもそも何の目的で作られた薬なのか? 当時の時代背景、人体生理学、病理学はどうだったのか? など、既存の常識に捉われず、まっすぐに理解する姿勢が大事だからです。

遠回りのようで、これが近道なのです。

・・・・・・・・・・

堅苦しいことを言いましたが、、、

本講座では、皆が自由に意見を出し合いながら、疑問を一つ一つ解決していきます。途中でお茶菓子タイムを交え、夜は食事会もあったりと和やかな雰囲気のもと勉強しております(^o^)

怒り心頭

2018.08.24(金)

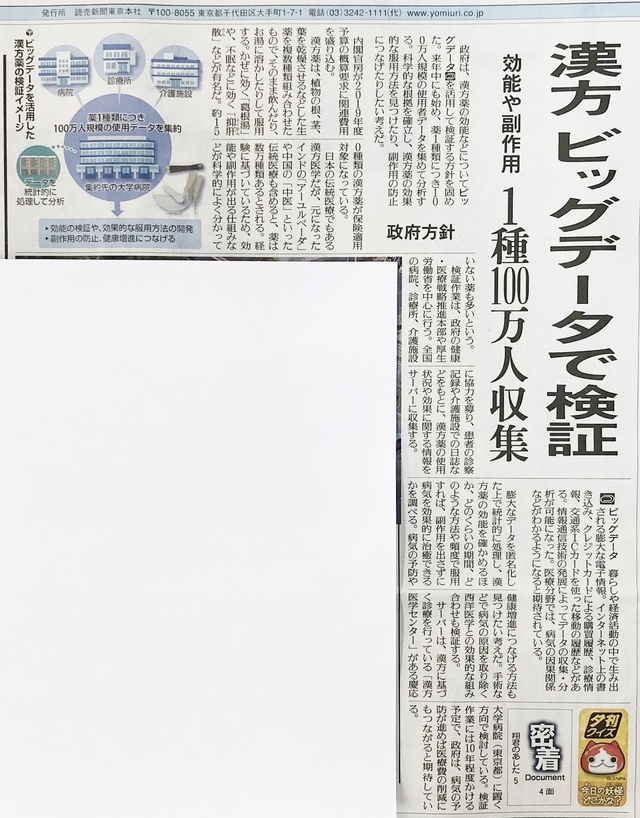

『漢方 ビッグデータで検証』

こんな記事が目に飛び込んできました。漢方薬の科学的根拠の確立と、効果的な服用方法、副作用の防止が目的だそうです。

また始まったか。。。これが正直な感想です。

漢方は本来、「弁証論治(べんしょうろんち)」という伝統的な手法によって処方が決定されます。丁寧に問診すれば、30~60分ほどかかるでしょう。

伝統的漢方を正しく学び、習得実践していれば、効果的かつ副作用も回避することができます。漢方薬がもつ本来の性質を生かし、患者さんの体質に十分配慮された処方が可能となるためです。

その裏付けは、2000年もの間に培われた理論体系にあります。

現代医学と比較してみましょう。現代医学では、検査によって病名を決定し、これに適応するお薬を処方します。

つまり、“病名ありき”で処方(治療方針)が決まるのです。

一方、漢方ではこうした「病名診断」は馴染みません。“馴染まない” というよりも “絶対にやってはいけない” と言った方が適切でしょう。

伝統漢方を習得、継承する医療人は大きく減りました。歴史的に、漢方を廃絶せんとする動きや、西洋医学への盲信もその一因となったことでしょう。その間、現代医学は大きな発展を遂げました。治せる病気も格段に増えました。

しかし、万能ではなかった。時代は都合よく、再び漢方にその脚光を浴びせたのです。

一大転機となったのは、漢方薬の保険適用です。

これを機に、漢方は急速に普及しました。ただし、普及とは名ばかりで実体は伴っていません。急速な普及に対して、漢方家の育成が追い付かないためです。真に精通した漢方家を育成するには、時間と労力が必要なのです。

大学の医学部・薬学部で学ぶことは極々わずかです。教える側も臨床での精通者は皆無にて、空理空論の講釈を垂れるばかりです。大学を卒業して、いざ本気で勉強しようにも臨床に根拠を求める勉強集団はそう多くありません。

そこで、生み出されたのが「病名による漢方処方」です。

従来の伝統的手法を軽視し、遂にこの絶対にやってはいけない方法に手を染めるようになったのです。多くの患者さんが集まる大病院では、問診時間が5分で済むとあらば好都合です。しかし、、、当然ながら、こうした愚行によって副作用事例が多発するなど、重大な過ちを繰り返すことになったのです。

こうして、にわかに「漢方だって薬だから副作用ぐらいはある」という自己肯定の声が上がり始めます。。。漢方の安全神話崩壊の始まりです。

今回、ビッグデータの情報源とするのは、全国の病院、診療所、介護施設のようです。まさに絶対にやってはいけない「病名による漢方処方」が繰り返され、重大な副作用事例を多発させたその現場です。

これは例えるならば、カメラの撮影技術が未熟な素人に、プロが使う高級一眼レフの評価を委ねるのに等しいのです。正当な評価などできるはずがありません。(※辛辣な物言いであることをお許しください)

再び、同じ過ちが繰り返されようとしているのです。

問題の本質が見えないのか、既得権益を堅持したいがためなのか、、、医療は誰のためのものかと言いたくなります。

今回の政府方針は、「伝統的手法には根拠がない」と言わんばかりです。

漢方に対する浅識。。。

科学への絶対的信頼。。。

自称 ”リアリスト” たちのこうした愚行が、伝統的漢方を失墜させ、患者さんの利益を奪おうとしています。

舌先三寸

2018.03.06(火)

同じ目的で使ってはいるものの、誤って使われている言葉が横行しています。

例えば、「采配(さいはい)を振るう」として使われがちですが、正しくは「采配を振る」です。

他にも、、、

×「藁をもすがる」 ○「藁をもつかむ」

×「足もとをすくう」 ○「足をすくう」

×「間が持たない」 ○「間が持てない」

×「口先三寸」 〇「舌先三寸」

困ったことに、誤って使う人が多くなると、やがて間違いが間違いでなくなり、次第にその使い方が一般的になるようです。

さて、このところ漢方メーカーからの「副作用情報」を散見します。

「漢方で副作用??」

と思う方もいらっしゃることでしょう。もちろん医薬品ですから、服用した薬によって身体の不調が起これば、それは副作用として報告されます。

ただ、、、その内訳を見るに、先ほどの ”誤った言葉の使われ方” と似たような事態が起こっているのです。

それは、本来使ってはいけない体質の方に使ったり、漫然と長期間投与しているケースがほとんどです。失礼ながら、ただただ漢方の習熟不足であるがゆえに、誤った使い方で起こっているのです。そして、やはり困ったことに、誤った認識や使い方を正すことなく、それが一般化している現実があります。

こうした場合、厳密には副作用ではなく、人災と言えます。

一般に、漢方に対するイメージは次のようなものでしょう。

「漢方は効果がマイルド」

「漢方は副作用がなく安全」

「漢方には好転反応(※)がある」

※好転反応・・・治る過程で、一時的に悪化すること

しかし、どうでしょう。自己判断で購入した漢方薬や、誤った認識によって処方された漢方薬では、必ずしもこうしたイメージとは合致しない結果となります。

生兵法は怪我のもと。知らないことは罪である。

困るのは患者さんです。

くれぐれもメーカーさんが謳う

「漢方を科学する」

「漢方をより多くの人に」

大河ドラマ『おんな城主 直虎』より

2017.10.30(月)

大河ドラマは“フィクション”

とは言え、今年の時代考証は小和田哲夫氏(静岡大名誉教授)が担当ということもあって観ています。

先日の『おんな城主 直虎』では、井伊万千代(のちの井伊直政)が家康に生薬を献上するシーンがありました。

葛根(カッコン)、当帰(トウキ)、芍薬(シャクヤク)、大棗(タイソウ)、茯苓(ブクリョウ)・・・一つずつ手に取りながら丁寧に読み上げていました。どれも漢方ではよく使われる生薬ばかりです。

葛根、当帰、半夏、芍薬、姫萩・・・

ヒメハギ科の遠志(オンジ)

なかでも、万千代が疲労回復にと家康に勧めたのがヒメハギ。これは、ヒメハギ科の遠志(オンジ)のことです。漢方薬では帰脾湯(きひとう)や人参養栄湯(にんじんようえいとう)などに含有され、精神安定や不眠などの効があるとされています。

この遠志、近年では“物忘れ”に良いとされていますが、果たしてどうでしょう。「信じる者は救われる」で、効果が期待できるかもしれません(笑)

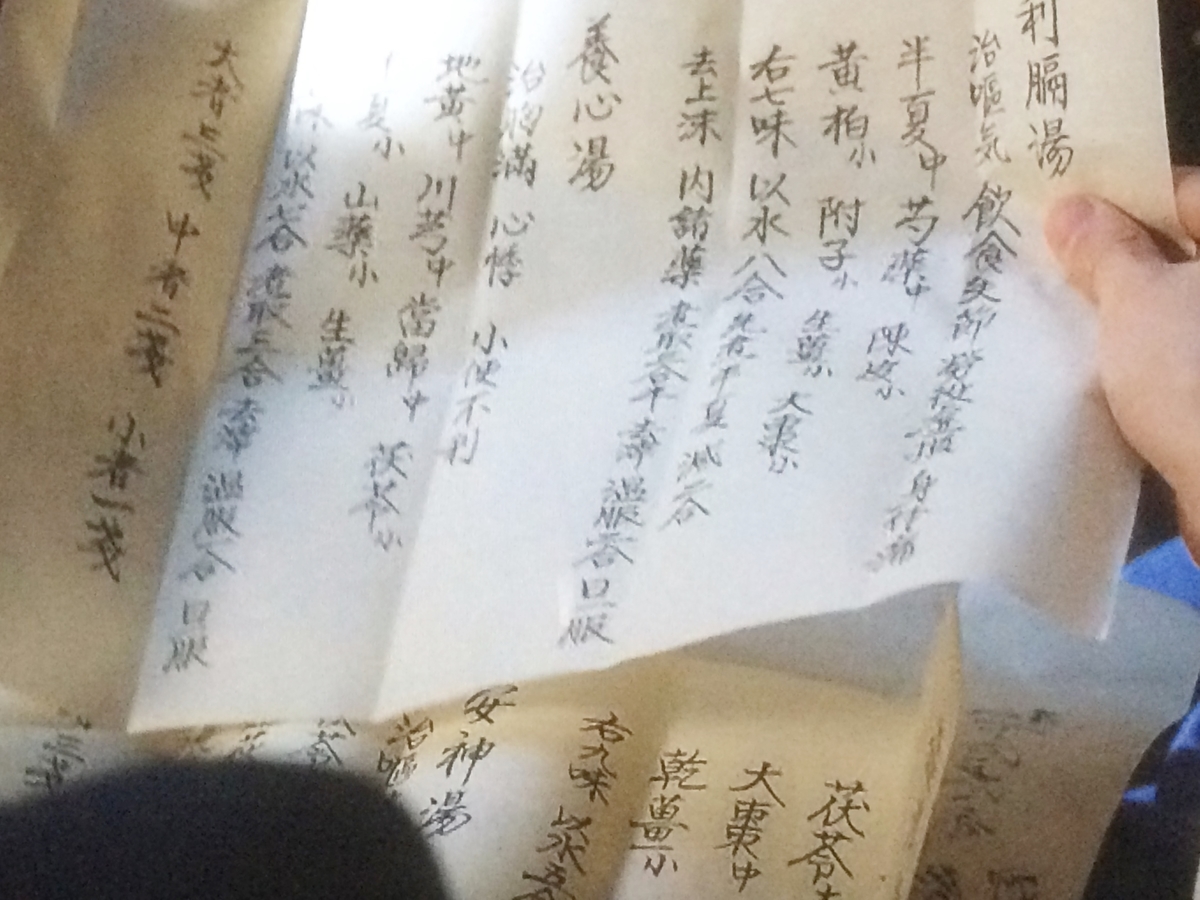

さて、万千代が南渓和尚(なんけいおしょう)から送り届けられた生薬類の中には、秘伝の書がしたためてあります。そこには、利膈湯、養心湯、安神湯を確認することができます。

調べてみると、利膈湯は江戸時代の名医である名古屋玄医が考案した処方のようです。あれっ???この時はまだ戦国時代のはずですが(笑)

細かいことは抜きにして、生薬オタクと言われる家康の起源ともいえる一場面でした。因みに、家康がよく参考にしていたとされる書は、宋の時代の『和剤局方』(わざいきょくほう)と言われています。家康が生きた時代からさかのぼること500年前の書です。

そして、同じ書を現代の我々が読んでいる。。。なんとも感慨深いですね。

もっとも、家康は自分で作った薬湯を、自分では飲まず家臣たちに飲ませて様子を見ていたとか。優しさなのか、身勝手なのか、、、当時の家臣からすれば有難迷惑であったのかもしれません。

漢方は最善か?

2017.09.12(火)

身体の調子が悪い。。。

「検査しても原因が分からない」

「治療を受けているが、思わしくない」

「現在、服用中の薬に不安がある」

でも、

「どこに相談したら良いか分からない」

「どのように伝えたら良いか分からない」

こうしたお悩みをお持ちではありませんか?

私どもの理想は、街の駆け込み寺となることです。

健康に対する悩みがあれば、真っ先に相談できて、一緒に考えてくれる場所がある。そんな存在でありたい。。。

漢方を専門としておりますが、漢方に固執するつもりはありません。その方にとって、何が最善の方法かを考えます。

漢方薬を求めて相談にいらして頂いたにもかかわらず、薬を出さずに食事や生活指導を優先することもあります。

時には医師への伝え方、受診先や転院を含めたご相談など受けることもあります。

とはいえ、、、

漢方薬局は入りにくい(@_@)

そう思われがちです(^_^;)

店は暗くて重苦しいイメージでしょうか?

気難しそうな店主を想像していますでしょうか?

いえいえ(^_^;)

鹿の角やマムシ入りの瓶などございません。

心優しい(?)店主がお待ちしております(笑)

生薬の起源が変わる?!

2017.03.13(月)

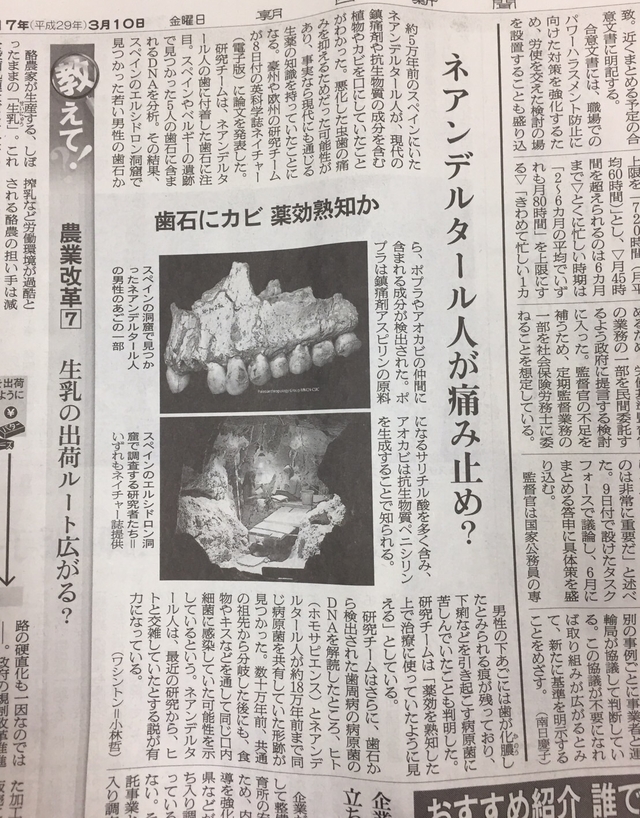

「ネアンデルタール人がすでに生薬の薬効を熟知していた」とする論文報告の紹介記事より~

ネアンデルタール人ともなると、少なく見積もっても数万年前の旧石器時代にまで遡ります。どの程度の知能を持っていたのかは定かでないこともあり、果たして薬効まで認知していたのかどうか。。。

「本能的」にそうしていた可能性もあるでしょうね。

比べる対象としてどうかとも思いますが、、、

我が家の犬は、具合が悪いであろう時に、決まって特定の草を食べては胃中を空にしようとします。まさしく「吐法」による解毒です。

教えたわけではありません、本能です。

一般に、薬効のある草木を「生薬(しょうやく、きぐすり)」と言いますが、中国伝統医学ではそれを「本草(ほんぞう)」と称したりします。

『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』とは、“現存する最古の薬物学書” です。記されたのは、少なく見積もっても2100年以上も前のことです。

”記した” と言っても、なにせ新石器時代のことですから紙など存在するはずもありません。書籍化されたのは後世になってからのことです。木の札に記す(木簡:もくかん)か、口伝(くでん)によって後世に伝わったと思われます。

「神農」とは、医学の祖と言われるほどにあらゆる草木を毒味し、薬効を認識して広く活用したとされています。ただ、この「神農」、、、果たして実在した人物なのか、神格化された偶像崇拝との説もあるなどはっきりしません。

古代史とはそういうものです。

ネアンデルタール人は、現在の中国とは場所も違えば時代も違います。実態がどうだったのかは想像するしかありません。。。

ただ、「本能的」にせよ「経験的」にせよ、気の遠くなるような長い長い年月を経て現在にまで受け継がれた・・・と考えると、伝統漢方でさえもごくごく微かな歴史に過ぎないと感じるのです。

さて、この辺りは、江戸城近くということもあり、他の名医も居を構えていたようです。

斜め向かいには浅田宗伯(あさだそうはく)、外科医の富永晋斎も居住していました。

浅田宗伯もやはり御典医にて、あの篤姫(あつひめ)や和宮(かずのみや)の主治医でした。幼少期の大正天皇の治療にも尽力したという記録も残っています。

また、榕堂は浅田宗伯の15歳年長にて、船遊びや漢詩を合作するなどして互いに交流を深めていたようです。

※ちなみに「浅田飴」の名称は、浅田宗伯の処方したお薬に由来するものです。

一方、榕堂の施した外科的処置は富永晋斎に影響を受けたことも明らかになっています。

単にご近所付き合いというだけでなく、医術についても影響し合っていたのですね。

感慨深いです。。。

しばらくその場に佇み、当時の街並みと名医たちの交流を想像して楽しみました(^○^)

もちろん、頭の中に流れるのは井上陽水の「MAP」♫

さて、御託を並べましたが、道行く人々の中でどれほどの方が興味をもつのでしょう。

熱中症と漢方

2016.07.13(水)

まだ梅雨明け前だというのに、連日のように30度を超す真夏日が続いています。

ご高齢の方から、「自分は暑さに強い」「近頃の若者は弱くてだらしない」とのお声も耳にします(^_^;)

しかし、近年の夏の暑さはひと昔前とは比べものになりません。

この暑さに対しては、

「無理せず、我慢せず、快適に」を考えた方が良さそうですね。

熱中症と「水毒体質」

さて、夏バテ対策とくれば、最も気になるのは「熱中症」です。

夏バテはもちろんですが、熱中症でも重症例を除けば、実は漢方薬の得意分野であることはあまり知られていません。

※重症度の高い熱中症では、緊急性があり輸液などによる処置が必要となりますのでその限りではありません。

熱中症や、湿気が原因となる食欲不振、下痢、倦怠感(だるさ)といった症状は複合して起こりやすいものです。

殊に、熱中症になりやすい方にはある特徴があります。

それは「水滞」(水毒)の傾向のある方です。

水滞とは、読んで字の如く「水が滞って機能しないこと」です。つまり、本来はあるべき血管内に十分な水が確保できず、必要のない場所に水がたまってしまう状態なのです。

こうした水毒体質の方が、水分が必要だからと多量の水分を摂取しても、やはり「水滞」を助長するばかりです。

では、どのような方が水毒体質なのか?

それは、カラダ全体がぽちゃぽちゃして、むくみやすく、舌もぼってりとして歯型がみられるような方です。冷え性体質にも多く見られます。

高齢者への対策

一方、高齢者では急な気温上昇に対する感度が鈍くなっているため、体温調節の反応が遅れがちです。ここに「水毒体質」が加わると、発汗も遅れて熱中症を起こしやすくなります。

とくに、夜間の熱中症には注意が必要です。

遅れがちな発汗に加えて、エアコンを使わずに体温が上昇していくと、寝ている間に脱水が進んでしまいます。

軽度の熱中症が疑われるケースとしては、「こむら返り」「立ちくらみ(熱失神)」などがあります。

夜間にトイレに起きた時や、起床時に立ちくらみなどあればその疑いがあります。この場合は、寝る前に適切な漢方薬を服用することで予防することができます。

熱中症対策として

「水毒」を助長させる原因として、次のような例があります。

- 水分の過剰摂取

- 食欲がないからと、そうめんや冷麦ばかり食べる

- アイスや氷入りの飲料をよく飲む

どうすればよいのか。

「水毒」を悪化させず、適度にカラダの熱を冷ます食材として「旬の野菜」を摂取するようにしましょう。

トマトやキュウリ、ナスやレタスなどは、余分な熱を冷まし、カラダを潤す働きもあります。毎食に、一品ずつでも入れると良いでしょう。

果物に関しては少し注意が必要です。内臓を冷やし過ぎたり、糖質の過剰摂取ともなれば、かえって咽が渇いて水分を欲するようになるためです。

熱中症や夏バテ対策に、以下の漢方薬があります。

- 白虎加人参湯、清暑益気湯、平胃散、胃苓湯

一方、空調による冷えやむくみなどの冷房病対策として、

- 当帰四逆湯、苓姜朮甘湯、真武湯、当帰芍薬散

などがあります。

但し、自己判断による服用は効果がないばかりか、かえって体調を悪くすることがありますので専門家に相談してください。

漢方薬の保存 ~湿気対策~

2016.06.09(木)

明月院の紫陽花(記事とは無関係ですが・・・)

この時期、

漢方薬の保管には気をつかいます。

” 湿気を避け、直射日光の当らない涼しい場所に保管すること ”

との記載はよく見ますが、漠然としていますよね。

「冷蔵庫に保存しておけば良いですか?」

との質問は多いです。

間違いではないのですが、冷蔵庫は意外にも湿気が多く結露しやすいため、冷環境によっては注意が必要だったりします。

せっかくの機会ですので実際のところをまとめてみます。

湿気がダメな理由

単に「湿気で固まって飲みにくい」というだけではありません。

湿気によって微生物が発生し、本来の効果や安全性が保障されなくなるのです。パンやおかきにカビが生えるのと一緒で、湿気は極力避けて保存することが大切になります。

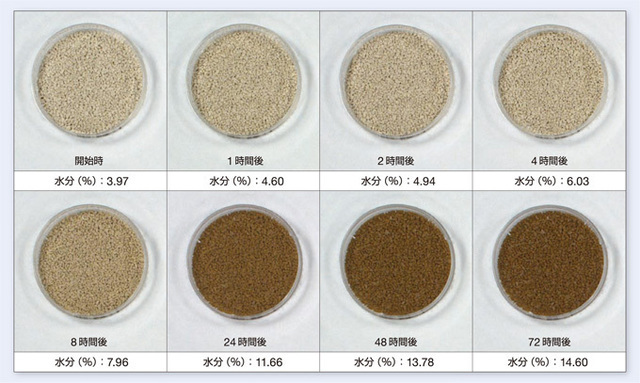

下の写真は、気温25℃、湿度81%の環境に置いた時の変化を見たものです。(資料:ツムラ)

吸湿・固化しやすい漢方薬

経験上、大棗(タイソウ)や地黄(ジオウ)を含有する漢方薬は、他と比べて明らかに吸湿して固まりやすいようです。

以下に、その漢方薬の例を挙げますので参考にしてください。

◆吸湿・固化しやすい主な漢方薬◆

桂枝湯(ケイシトウ)、葛根湯(カッコントウ)、葛根湯加辛夷川芎(カッコントウカシンイセンキュウ)、桂枝加竜骨牡蠣湯(ケイシカリュウコツボレイトウ)、小柴胡湯(ショウサイコトウ)、大柴胡湯(ダイサイコトウ)、補中益気湯(ホチュウエッキトウ)、十全大補湯(ジュウゼンタイホトウ)、炙甘草湯(シャカンゾウトウ)

梅雨入りにて

2016.06.06(月)

昨日、梅雨入りが発表されました。

平年より3日早いとのこと。

この時期、

連日の雨で湿度は高く、

気温も上昇して身体はだるく、

不快指数はうなぎのぼりに上昇↗

「土用の丑」にはうなぎを?!

いえいえ、

「うなぎを食べて精をつけよう」

とは源内さんの方便に過ぎません。

(※平賀源内・・・”土用にうなぎ”の発案者)

梅雨時に弱く、身体がだるくなりやすい方にとって、うなぎなどの脂っこい食べ物はかえって胃腸に負担をかけるもとになります。

うなぎが良かったのではなく、気持ちの問題だったのです(^_^;)

腰痛や神経痛、めまいや頭痛もちの方、あるいは天候で体調が左右されやすい、、、

そんな方々にとっても憂うつな時期です。。。

毎年、花粉症のシーズンが終わると、

こうしたお悩みでのご相談が多くなります。

「検査しても原因が分からない」

「有効な薬もない」

これらは漢方の得意とするところです。

お悩みの方はご相談ください。

さて、

庭に咲くつつじは名残り惜しいですが、

そろそろ紫陽花の季節。

時代色と漢方

2016.05.03(火)

「生業(なりわい)」とは、江戸時代の職業のことを意味します。

この本、現代では想像もつかない、或いはすでに忘れられている、そして珍奇(?!)ともいえる様々な職業について、当時の川柳とともに紹介してくれています。

さて、漢方は室町~安土桃山~江戸時代において、日本で独自に発展を遂げました。これらの時代は現代に息づく日本文化を築き上げた時代でもあります。

現代に生きる我々は、当時の文化や風習を知らずして漢方の何たるかを語ることなどできないでしょう。

そう、大切なのは ”時代色” を感じながら理解することなのです。。。

と、もっともらしい理由を後付けしましたが、純粋に面白そうだからと購入しただけの話です(^_^;)

花粉症もいろいろ

2016.3.3(木)

くしゃみ連発、とめどなく溢れる鼻水、苦しくなるほどの鼻づまり、のどイガイガ、咳。。。

花粉症とひと口に言っても、その症状は十人十色です。

漢方における花粉症の考え方は、かぜに対する考え方と似ているところがあります。

夏のかぜと冬のかぜ、違いますよね。

花粉症でも1月の寒い時期に起こる症状と、4月の陽気が良くなってきた頃の症状とではまるで違います。

時期別の症状の一例をご紹介します。

- 1月:少し目がかゆく、くしゃみ、鼻水も少々

- 2月:くしゃみ、鼻水は量を増し、大量のティッシュが必要に

- 3月:目が充血、鼻水はネバネバ、のどイガイガ、咳を伴うことも

- 4月:さらにひどくなり、鼻がつまることも

これは、徐々に花粉の飛散量が増えていくことだけが原因ではありません。気温や湿度、風など、天候の影響を考える必要もあるのです。

抗アレルギー薬や目薬・点鼻薬では対処できないことがあります。

大切なのは、時期別・症状・体質別に対処していくことです。

「漢方はおだやかに効いてくるもの」

といったように、ともすれば期待されずに不遇な状況にある漢方ですが、正しく選択すればその即効性に驚かされることでしょう。

「まちゼミ」レポート

2016.02.29(月)

”得する街のゼミナール”(通称:まちゼミ)

「はじめての漢方」(2講座)

「女性のための漢方」(2講座)

すべての講座が終了いたしました。

1講座あたり4名定員とさせて頂きましたが、そのおかげで終始和やかな雰囲気の講座となりました。

講座内容に関する質問、普段から気になっていることなど、気軽に質問していただけたことで、何より私自身が楽しくお話しさせて頂くことが出来ました^^

- 漢方で考えるカラダのしくみ

- 女性の抱える悩みベスト4

- 女性の健康とは

- 今日からできる ”ツボ” のお話

少々欲張り過ぎて、1時間では足りなかったぐらいです(笑)

女性の抱える悩みは様々です。

現代医学は発展してきましたが、まだまだ十分とは言えない状況にあります。冷え性や不定愁訴(ふていしゅうそ)といった悩みは永遠のテーマで、関心の高さをあらためて感じました。

※ 不定愁訴・・・体調が悪くて症状を訴えるも、検査しても原因が分からない状態。

漢方だからできること、漢方にしかできないことがあります。

かくれ乾燥肌にご注意を!!

2016.1.15(金)

この時期、肌がカサカサして痒くなり、放っておくと粉をふいてしまう。。。

寒くて空気が乾燥するこの時期は、お肌の乾燥も気になるところで、肌トラブルも起こりがちです。

また、肌の乾燥しやすい方は、鼻・のどの粘膜も乾燥しやすく、本来の免疫機能を発揮できません。かぜやインフルエンザ、花粉症を発症しやすい状態と言えます。

このため、単にスキンケアだけしていれば良い、というわけではないのです。

ご自身の体質から、肌のうるおい度を確認してみましょう。もしかしたら、かくれ乾燥肌かもしれまん!

お肌は内臓を映し出す鏡

- 肌や髪の毛にツヤがない

- かぜを引きやすい

- 寝つきが悪い

- カラダが疲れやすい

- 時々めまい、立ちくらみがする

- 冷え性、むくみが気になる

- コロコロと小さな便でスッキリ出ない

- 食欲にムラがある or 食後に眠くなる

- 月経前に肌荒れ、不安感など体調が悪くなる

- 月経が遅れがち or 月経量が少ない

3個以上の方は

”かくれ乾燥肌”です!!

漢方では、こうした状態を「血虚(けっきょ)」と言います。

血(けつ)は、体力・体温の保持、保湿、精神の安定、睡眠などに関わっています。その血の働きが不足している状態を「血虚」と言うのです。

このため、血虚の体質の方は肌が乾燥しやすいというわけです。

その他の症状についても少し説明しておきましょう。

「髪は血余(けつよ)なり」という言葉があります。

”髪の毛は血の余り” と考えられており、血虚の状態では髪に栄養が行き届かなくなるために、つやがなくなり、脱け毛が増加します。

産後に抜け毛が多くなるのは、胎児に多くの血を分け与えたためです。もともと血の許容量が少ない方で起こりやすいです。

また、母乳の量が少ないお母さんも、この血虚体質である可能性があります。

便秘に悩む方で、コロコロ便になりやすい方も血虚の可能性があります。便にうるおいがないために、小さく硬く、すべりも悪くて便秘になってしまうのです。

この場合、腸が動いていないわけではないため、通常の便秘薬を飲むとお腹が痛くなってしまいます。また、生薬のセンナが入った便秘薬は避けるべきです。

女性の場合は、月経にも大きな影響を及ぼします。周期が遅れがちだったり、月経の量が少なくなったり、月経前に不安傾向になる方は、血虚が進んでいる可能性があります。冷え性についても同様です。

血虚は「貧血」とは少しニュアンスが異なります。従って、血液検査による異常は必ずしも認められません。

3つ以上のチェックがついた方は、血虚体質の可能性が高いでしょう。ただし、悲観することはありません。血を補う漢方薬によって、これらのほとんど全ては解決できます。

一方、血虚は二次的に起こっていることもあるため、まずは血虚以外の治療を優先する場合もあります。詳しくは専門家の判断が必要になります。

いずれにしても、正しく判断し、正しく服用すれば、これらの症状は改善できます。

1月7日になぜ ”春の七草粥” ?

2016.1.7(木)

七草粥

1月7日は「人日(じんじつ)の節句」という五節句のひとつです。

五節句とは、1年に5回ある季節の節目の日(節日)のことです。

以下、各節日です。

- 1月7日(人日)

- 3月3日(上巳)

- 5月5日(端午)

- 7月7日(七夕)

- 9月9日(重陽)

それにしても、”春の七草” を1月7日に食するのはなぜなのでしょうか?

古来、日本には雪の間から芽を出した若菜を摘む「若菜摘み」という風習がありました。

一方、中国では唐の時代に、人日の日に7種類の野菜を入れたスープ「七種菜羹(しちしゅさいこう)」を食べて無病息災を祈るという風習がありました。

時は流れて、平安時代になると、多くの中国の風習や行事が日本に伝わってきます。すると、「若菜摘み」と「七種菜羹」の風習が交わって「七草粥」として春の七草が食べられるようになったのです。

これぞ異文化融合、いかにも日本的です。。。

さらに、江戸時代になって、幕府が1月7日の「人日の日」を五節句の1つ、「人日の節句」として定めます。

このため、1月7日に七草粥を食べるという風習が定着したようです。

- 「セリ」「ナズナ」は肝機能を調えるので、飲み過ぎによる不調を和らげます。

- 「スズナ」「スズシロ」「ホトケノザ」は胃の働きを助けます。

- 「ハコベラ」はむくみを解消します。

- 「ゴギョウ」はのどの痛みや咳に効果的です。

さらにお粥(かゆ)といっしょに食べることで消化吸収を良くします。ちなみに、お粥は薬膳料理でも胃腸の養生食として多用されています。

お正月の食べ過ぎ・飲み過ぎもこれで一段落、といった意味があるようですね。

お屠蘇(おとそ)はいかが?

2015.12.26(土)

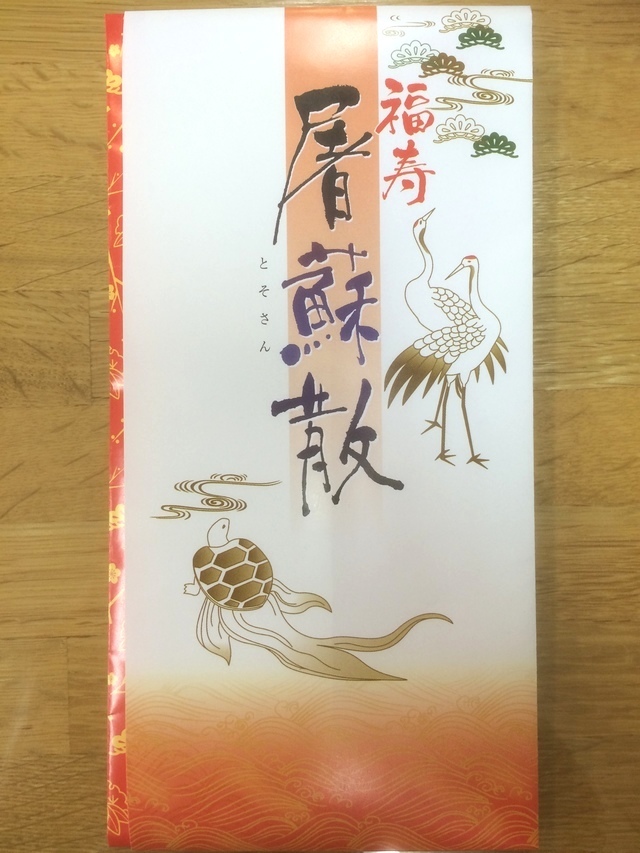

お屠蘇

「お屠蘇(おとそ)」は、その年の健康や福寿を祈願して、元旦に服するという古くからの習わしです。

「屠蘇」は、一説に「邪気を屠(ほふ)り、魂を蘇(よみがえ)らせる」という意味を持ち、正しくは「延寿屠蘇散」と呼ぶことからも長寿を祈願した縁起物なのです。

薬局の他にも、酒屋さんやスーパーで販売されているのでお馴染みの方も多いと思います。

ご存知でない方も、初詣に加えてお屠蘇で一年の健康祈願をしてみてはいかがでしょうか?

<飲み方>

- たいていはご祝儀袋のような外紙の中にティーパックが入っていますので、これを大晦日に日本酒(約一合)か、みりんに浸し、元旦に引きあげればできあがりです。

※ 日本酒に浸すとスッキリ味、みりんに浸すと甘くなります。

- おせち料理を食べる前に、“年少者”から順番に盃(さかずき)を進めていきます。

※ これには、若い人の生気を年長者に渡すという意味があります。

- 厄年の人は最後に飲みます。

※ 厄年以外の人が口にした杯には厄をはらう力があるとされるためです。

★お子様や車の運転をする人は口をつけるだけのまねごとで構いません。

<豆知識>

「お屠蘇(とそ)」は、『三国志』にも登場する名医の華佗(かだ)が薬草を酒に浸して飲んだのが始まりと言われています。

習慣になったのはその後の唐(とう)の時代になってからですが、中国では早くにすたれてしまいます。

日本では平安時代の宮中儀式に始まり、江戸時代に庶民の間へと広まったと言われています。

お屠蘇の中身は、漢方でもおなじみの生薬が使われています。(以下)

- 白朮(ビャクジュツ)

- 陳皮(チンピ)

- 桔梗(キキョウ)

- 山椒(サンショウ)

- 防風(ボウフウ)

- 桂皮(ケイヒ)

もともとの処方は毒性の強い生薬も含まれていたようですが、安土桃山~江戸時代の漢方医である曲直瀬玄朔(まなせげんさく)によって五味ないし六味としたのが今に続いています。

どの組み合わせであっても、基本的には食べ過ぎ・飲み過ぎ、かぜの予防を目的としています。

ぜひ一度お試しあれ。

「かぜに葛根湯」で生じる誤解

2015.10.28(水)

葛の花

「〇〇湯(漢方薬の名前)を下さい!」

このお言葉を耳にすると、

何かの番組で漢方の特集でもあったのだろうと直感します。。。

さて今日は

「葛根湯を下さい」

というご婦人がいらっしゃいました。

聞けば、昨日の某番組内で中国の漢方医が、

「かぜのひき始めなら葛根湯」

と断言していたそうな(^_^;)

間違いではありませんが、正しいとも言えません。

ひき始めとはいえ、いくつかタイプがあるためです。

(詳しくは、コチラの投稿をご覧ください^^)

テレビは ”分かりやすさ” を求めるものだという事は分かります。

意図的なのか本気なのか、、、真意は定かではありません。

しかし、世のテレビへの信頼度は絶大です。

ましてや、著名なお医者様が相手ともなると、その効力はひとしおです。

さて、

どのようにご説明するべきか。。。

話をお聞きしながら思案していると、、、

たまたま居合わせた常連のご婦人が、私が言うより先に声高に説明してくださいました(@_@;)

嬉しい限りです(^^)v

そして、何よりも心強い一言

「かぜひいたら、この方に教えてもらえばいいのよ」

万事OKとなったのでした。

「発熱」と「食欲低下」は名医なり!

2015.10.24(土)

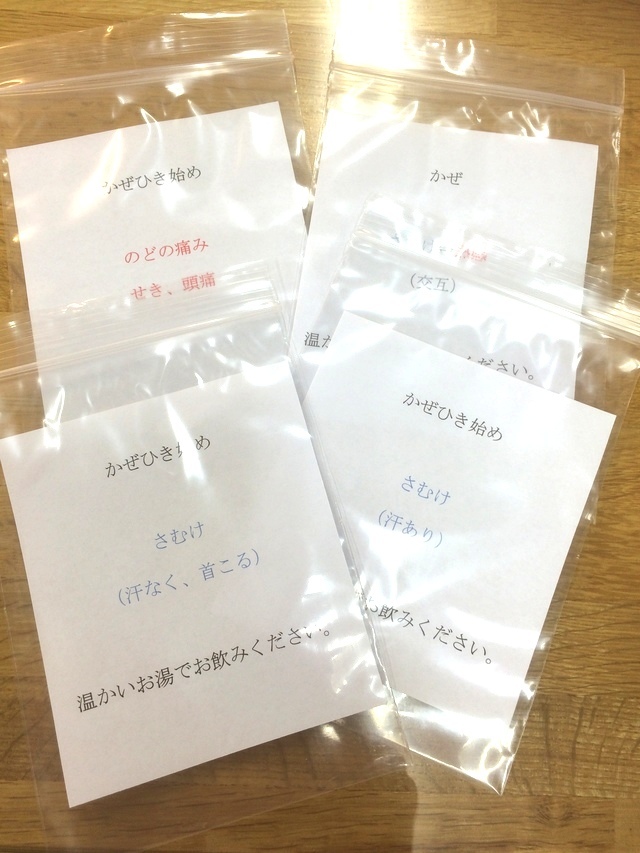

かぜ対策セット

かぜを引いて熱があるとき、どうしますか?

①とにかく熱を下げる

②精をつけるために無理してでも食事を摂る

・・・いずれも誤りです^^;

解熱については、

「大事な仕事があるから休めない」

というなら仕方ありません。

ただし、解熱するからには、かぜが長引くのを覚悟しておく必要があります。

また、寒空のもと、わざわざ病院に行き、咳する患者さんの多い待合室で2時間待ち、その結果「抗生物質」や「解熱剤」を処方され・・・その間にかぜの症状は刻々と変化していきます(-_-)

・・・・・・

「発熱」や「食欲不振」は、ヒトが本来持っている「自然治癒力」を高める時に起こる正常な反応です。

この時、抵抗力が高まり、かぜのウイルスを撃退しようと戦っているのです。これを抗病反応と言います。

「解熱」をすると、この戦う力を弱めてしまいます。

そのため、かぜが長引いてしまうのです。

葛根湯は、ウイルス撃退の後押しをする薬です。

熱を下げることを目的としていません。

かぜの症状はめまぐるしく変化します。

そのため、どの薬をいつ飲むかというタイミングも重要です。

正しく飲めば、早く、安全に、確実に効果を発揮するのが漢方薬です。

当店では、ご希望の方にはあらかじめ「かぜ対策セット」をお渡しています。

いざという時には、お電話で指示しながら飲んで頂くためです。

「葛根湯」にもいろいろ

2015.10.20(火)

葛根湯の配合生薬

葛根湯とひと口に言いましても、その使い方にはいくつかあります。

随分前に、亡き師匠が披露してくれた小話を拝借してご説明します。

(以下)

時は江戸、漢方の名医といわれる藪井竹庵先生と、長屋の住人の面々とのやりとりです。

*****

その①

藪井「おや、熊さん、どうしたい」

熊 「昨日から、さむけがして、肩もこるし、今日は何だか熱っぽいときた」

藪井「それはいかんな、かぜじゃろう。では葛根湯を作るゆえ、すぐに帰って服みなされ」

その②

藪井「おお、八さんか、どうしたい」

八 「どうしたもこうしたもありやせんよ。二、三日前から、二の腕が痛くて、どうにもこうにも。大工が腕が痛くちゃ、こちとら食いあげですせ。先生、どうにかして下せえ。」

藪井「どれどれ拝見。ほう、筋がつっぱっておるな。今、葛根湯を作るゆえ、すぐに服みなされ」

その③

藪井「与太郎、今度はなんじゃ」

与太「先生、身体じゅうがかゆくてかゆくて」

藪井「なんぞまたおかしな物でも食ったんじゃないのか。はぁー、これは隠疹じゃ。近頃ではじんま疹とかいう。葛根湯で引っ込むので心配はいらんぞ」

・・・

その日の夕方、熊さん、八さん、与太郎の長屋の面々は、物知りで名高い、ご隠居にお伺いを立てに集まりました。

「ねぇ、ご隠居さん、おかしな話じゃありませんか。あっしらみんな違う病気ですぜ。それなのに、あの藪井先生たら、皆に葛根湯を出すなんて。どうなんでしょう、腕の方は・・・」

ところが、二、三日すると、長屋の連中すっかり病気が治り、またまた藪井先生の評判は上がることになります。。。

*****

漢方には、異病同治(いびょうどうち)、あるいは同病異治(どうびょういち)なる言葉があります。

今回の小話は、このうちの異病同治にあたります。症状や病気は違っても、同じ治療を施す場合を言います。同病異治はその逆、というわけです。

葛根湯が、かぜだけでなく、肩こりに効く、とは聞いたことがあるかもしれません。その他、じんま疹や吹出物、乳腺炎などにも用いることがあります。

ただし、いずれにしてもきちんとした見識を持って使う必要があります。

(藪井先生のように^^)

”生兵法は怪我のもと”

自己判断で闇雲に使っても、効果は得られにくいものなのです。。。

「かぜ」ひき始めが肝心!

2015.10.16(金)

「熱あるかな?」

「かぜ、早めの〇○○○」

というテレビCMはおなじみですね(^^)v

でも、ちょっと待ってください。

本当にその薬を飲めば「早く良くなる」のでしょうか?

かぜに対する考え方は、

現代医学と漢方とでは大きく異なります。

では、そもそも論から始めることにします。

「かぜ」を「風邪」と書くのは、自然界にある六つの邪気(風、寒、暑、湿、燥、熱)のうち、「風(ふう)」の邪気に由来するためです。

邪気はカラダに悪影響を及ぼすものです。現代風に言えば、ウイルスにあたります。「風」は他の邪気を連れ添ってきます。

例えば、

- ゾクゾクするかぜは「風寒」

- のどの痛みなら「風熱」

といった具合です。

この二つは邪気が違いますので、使う薬も異なります。

「風寒」の代表薬として葛根湯(かっこんとう)があります。

かぜのひき始めの漢方薬として有名ですね^^

「風熱」の代表薬として銀翹散(ぎんぎょうさん)があります。

のどの痛みから始まる場合はこちらです。

もちろん、この分類だけで全てをカバーできるわけではありません。

また、

「ひき始め」という情報だけで葛根湯を飲むと、効果がないだけならまだしも、かえってこじらせてしまう場合があります。

では、どのような場合に葛根湯が良いのか。

次のことを参考にしてください。

①ゾクゾクと寒気がして、首すじがこったような感じがする

②わきの下や首が汗で湿っていない(サラサラ)

③咳を伴わない

飲み方は、

「しっとりと汗をかくまで飲むべし」

です。粉末や顆粒状ならばお湯に溶いて服用して下さい。

ダラダラと汗をかくまで飲んではなりません。

”過ぎたるは及ばざるがごとし” です。

また、ある程度の体力のある方が対象です。

そのため、例えば90歳のお婆さんに処方することはあまりないかもしれません。

ご参考までに。